「行政書士試験に合格するには、何点くらいを目指すべき?」

「科目ごとの勉強配分はどうすれば効率的?」

「記述式問題って、そんなに重要なの?」

このような悩みを解決する記事です。

この記事を読むことで、合格者の得点分布をもとにした最適な学習戦略がわかり、効率よく合格点を狙えるようになります。

筆者自身も、行政法と民法に学習の6割を集中させ、記述式対策を徹底することで、初受験で198点を獲得し合格できました。合格者の多くが実践している学習法には、明確な傾向があります。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

行政書士試験の合格者得点分布とは?合格の鍵を握る数字

行政書士試験に挑戦しようと考えている方、あるいは現在勉強中の方にとって、「合格者はどのくらいの点数を取っているのか」という情報は非常に気になるポイントではないでしょうか。

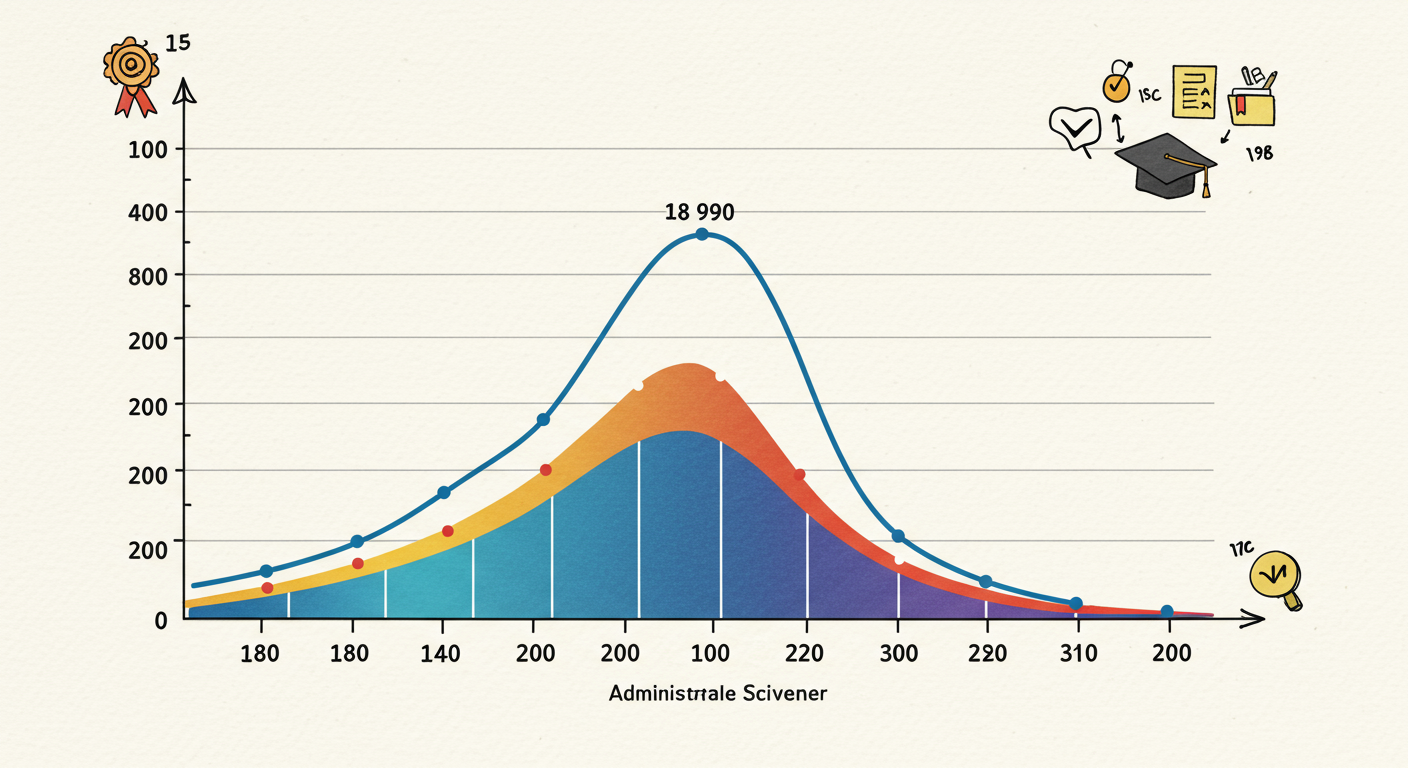

行政書士試験は300点満点で180点以上取れば合格という絶対評価の試験です。しかし実際の合格者の得点分布を知ることで、より効率的な学習計画が立てられます。

最新のデータによると、行政書士試験の合格者平均点は198点(令和6年度)となっています。この数字は単なる平均値以上の意味を持っています。合格ラインの180点よりも約18点高いこの平均点は、合格するためには「ギリギリ」ではなく「余裕を持った得点力」が必要だということを示しているのです。

最新のデータによると、行政書士試験の合格者平均点は198点(令和6年度)となっています。この数字は単なる平均値以上の意味を持っています。合格ラインの180点よりも約18点高いこの平均点は、合格するためには「ギリギリ」ではなく「余裕を持った得点力」が必要だということを示しているのです。

では、どの科目でどれくらいの点数を取れば合格できるのでしょうか?科目別の得点分布から、最適な学習法を探っていきましょう。

行政書士試験の科目別配点と合格最低ライン

行政書士試験の配点を正確に理解することは、効率的な学習計画を立てる第一歩です。試験は大きく「法令等科目」と「基礎知識科目」に分かれています。

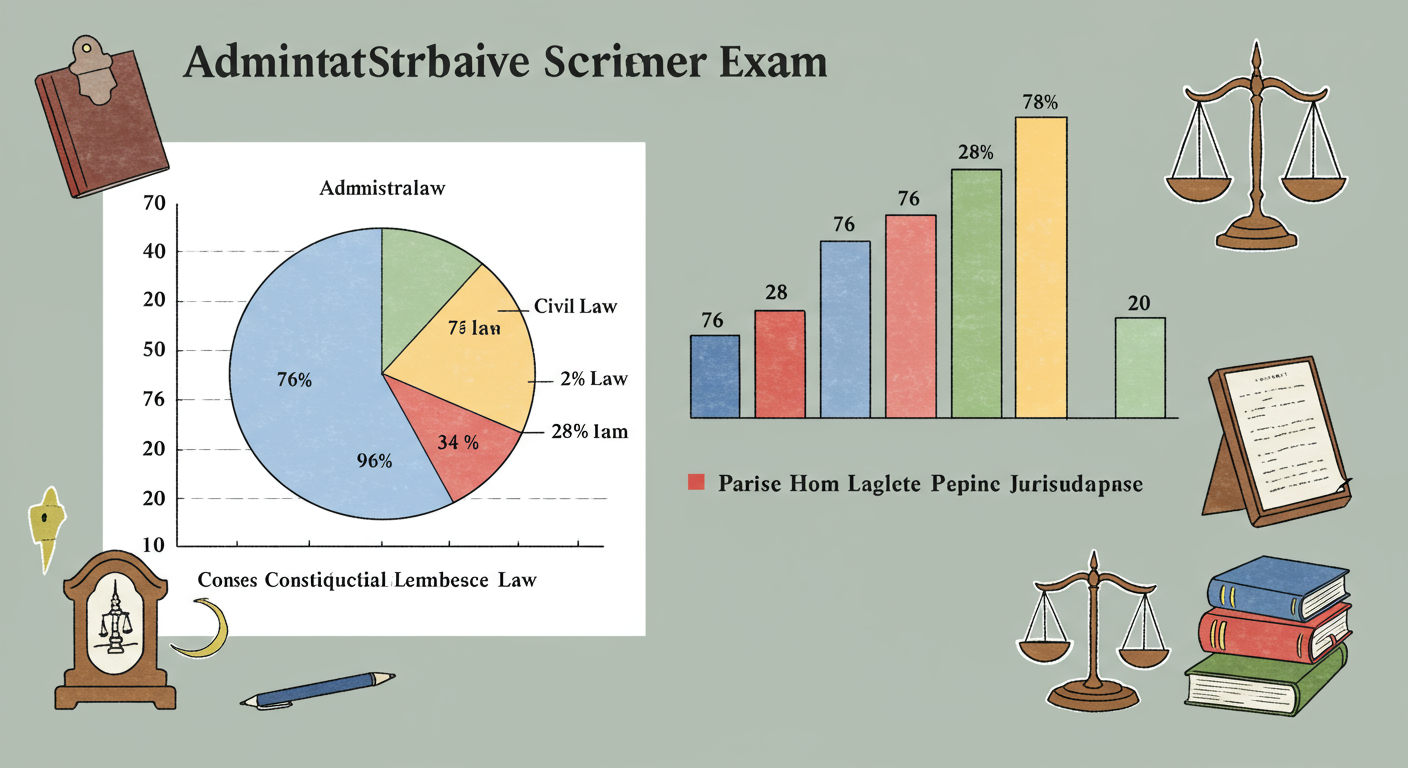

法令等科目は244点満点で、基礎法学、憲法、行政法、民法、商法・会社法から出題されます。この科目群では最低でも122点(50%以上)を取得する必要があります。

一方、基礎知識科目は56点満点で、一般知識、行政書士法等、情報通信・個人情報保護、文章理解から出題されます。こちらは24点(40%以上)が最低ラインです。

一方、基礎知識科目は56点満点で、一般知識、行政書士法等、情報通信・個人情報保護、文章理解から出題されます。こちらは24点(40%以上)が最低ラインです。

そして試験全体では300点満点中180点以上(60%以上)を獲得する必要があります。

これらの数字から見えてくるのは、「法令等科目」の重要性です。全体の約81%を占めるこの科目群で高得点を取ることが、合格への近道となります。

法令等科目の内訳と得点のカギ

法令等科目の中でも特に配点が高いのは、行政法と民法です。行政法からは5肢択一式19問(76点)、多肢選択式2問(16点)、記述式1問(20点)の合計112点分が出題されます。

民法からは5肢択一式9問(36点)と記述式2問(40点)の合計76点分が出題されます。

つまり、行政法と民法だけで188点分、全体の約62%を占めているのです。合格者の得点分布を見ると、この2科目で高得点を取っている傾向が顕著です。

基礎知識科目の攻略ポイント

基礎知識科目は56点満点で、最低ラインは24点(約43%)です。一般知識は出題範囲が広く、高得点を狙うのが難しい科目です。

合格者の多くは、行政書士法等と情報通信・個人情報保護で確実に点数を取り、一般知識と文章理解で補完するという戦略を取っています。

特に文章理解は、法律の知識がなくても論理的思考力で解ける問題が多いため、比較的取りやすい点数と言えるでしょう。

合格者の得点分布から見える傾向と対策

行政書士試験研究センターが公開している試験結果分析資料によると、合格者の得点分布には興味深い傾向が見られます。

まず注目すべきは、合格者の平均点が197~198点前後で安定していることです。これは合格ラインの180点よりも約17~18点高い水準です。

多くの合格者は記述式抜きで140~160点程度に集中する傾向があります。そして記述式の結果(60点満点)が20~40点程度に分布することで、最終的な合格ラインを超えるケースが多いようです。

多くの合格者は記述式抜きで140~160点程度に集中する傾向があります。そして記述式の結果(60点満点)が20~40点程度に分布することで、最終的な合格ラインを超えるケースが多いようです。

この傾向から見えてくるのは、「記述式の重要性」です。記述式は60点満点と配点が大きく、ここでの得点が合否を分ける大きな要因となっています。

年齢別の合格傾向

試験結果分析資料によると、行政書士試験の合格者は幅広い年齢層に分布しています。令和6年度の試験では、最年長合格者が81歳、最年少合格者が13歳という驚きの結果も出ています。

年齢層別の合格率を見ると、20代から40代の合格率が比較的高い傾向にありますが、50代以上でも多くの合格者が出ています。

どの年齢でも合格できる可能性があるということは、年齢を理由に諦める必要はないということです。重要なのは効率的な学習方法と十分な学習時間の確保です。

合格率の推移と難易度の変化

行政書士試験の合格率は例年10%前後で推移しています。令和6年度は12.90%、令和5年度は13.98%、令和4年度は12.13%となっています。

合格率の変動はありますが、10%台が続いているのは、一桁台になることが多かった2014年以前と比較すると、合格しやすくなっている傾向と言えるでしょう。

しかし、合格率が10%台ということは、10人に1人しか合格できない難関試験であることに変わりはありません。効率的な学習法で他の受験生と差をつけることが重要です。

科目別の効率的学習法と時間配分

合格者の得点分布から見えてくるのは、科目ごとの重要度に応じた学習時間の配分が効果的だということです。では、具体的にどのように学習時間を配分すべきでしょうか?

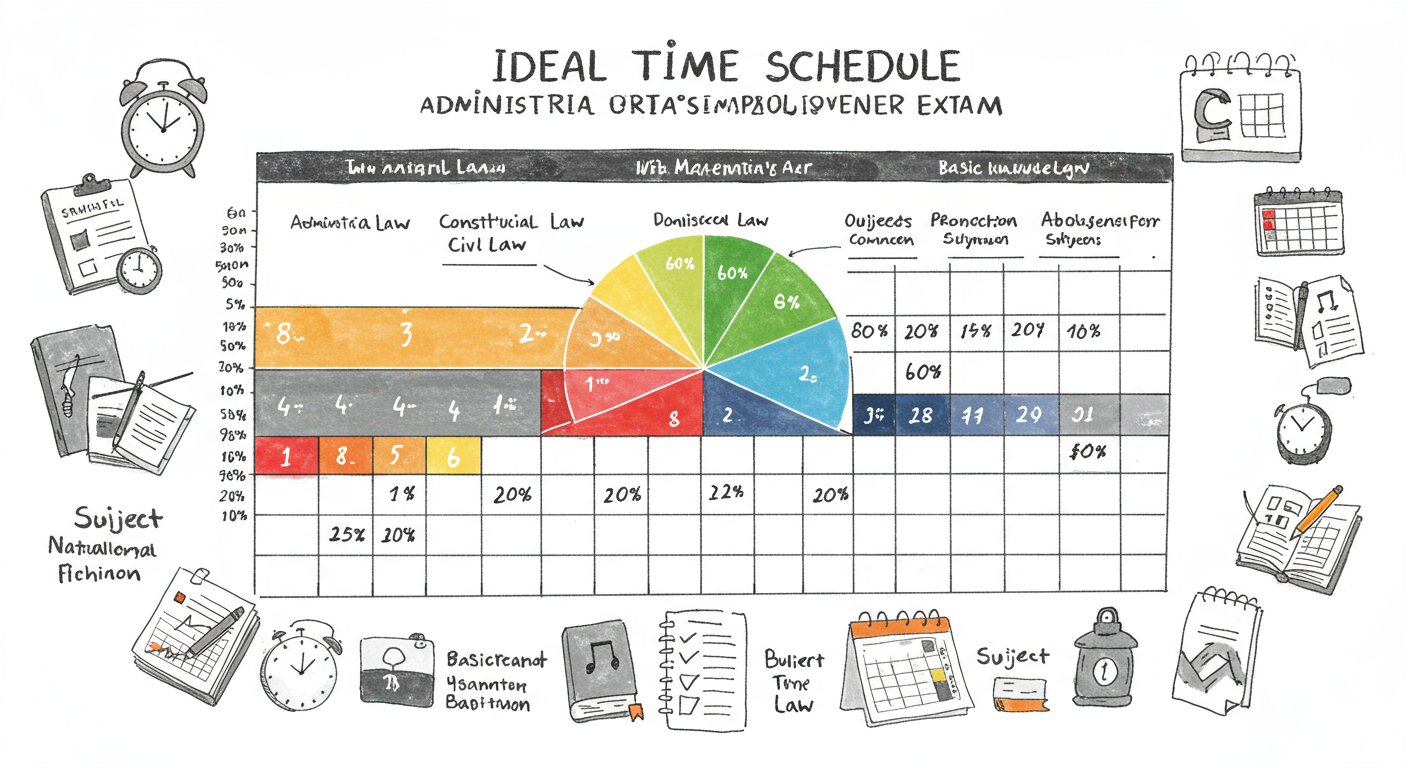

行政書士試験合格に必要な勉強時間の目安は800時間程度と言われています。この時間を科目別に効率よく配分することが重要です。

行政書士試験合格に必要な勉強時間の目安は800時間程度と言われています。この時間を科目別に効率よく配分することが重要です。

行政法・民法を重点的に

配点が最も高い行政法と民法には、全体の学習時間の約60%を割くのが理想的です。行政法は112点、民法は76点と配点が高く、この2科目だけで全体の約62%を占めています。

行政法は範囲が広く難解な部分もありますが、出題傾向が比較的安定しているため、過去問を繰り返し解くことで得点力を上げることができます。特に「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」は重点的に学習しましょう。

民法も範囲が広いですが、特に「債権総論」「債権各論」「物権」の分野からの出題が多いため、これらを優先的に学習するのが効率的です。

憲法・商法は効率よく

憲法は28点、商法・会社法は20点と配点は行政法・民法に比べると低いですが、比較的短時間で効率よく点数を取れる科目です。全体の学習時間の約20%を割り当てるのが良いでしょう。

憲法は基本的人権の分野からの出題が多く、判例の理解が重要です。商法・会社法は範囲を絞って学習することで、効率よく点数を取ることができます。

基礎知識科目は選択と集中で

基礎知識科目は全体の約20%の学習時間で十分です。特に行政書士法等と情報通信・個人情報保護は出題範囲が限られているため、短期間で効率よく学習できます。

一般知識は範囲が広すぎるため、すべてを網羅するのは非効率です。過去の出題傾向を分析し、頻出分野に絞って学習するのが効果的です。

文章理解は普段から新聞や論説文を読む習慣をつけることで、自然と力がつきます。試験直前に集中して対策するよりも、日常的に取り組むのが効果的です。

記述式問題対策の重要性と攻略法

行政書士試験の合格者得点分布を見ると、記述式問題の得点が合否を分ける大きな要因となっていることが分かります。記述式は60点満点と配点が大きく、ここで20~40点を取れるかどうかが合格の鍵を握っています。

記述式問題は行政法から1問、民法から2問の計3問出題されます。1問20点満点で、部分点も与えられるため、完璧に解けなくても得点できる可能性があります。

記述式問題の特徴と出題傾向

記述式問題の特徴と出題傾向

記述式問題は、法的な思考力と表現力を問う問題です。単なる知識の暗記だけでなく、法的な考え方や論理的思考力が試されます。

行政法の記述式は、行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法からの出題が多く、具体的な事例に対して法的な判断を求められることが多いです。

民法の記述式は、債権法や物権法からの出題が多く、具体的な事例に民法の条文や判例を適用して解答することが求められます。

記述式問題の効果的な対策法

記述式問題で高得点を取るためには、以下のような対策が効果的です。

まず、過去問を徹底的に分析し、出題パターンを把握することが重要です。過去10年分程度の問題を解いてみると、出題傾向や採点のポイントが見えてきます。

次に、解答の型を身につけることです。「結論→理由→適用→結論」という流れで解答を構成すると、採点者に伝わりやすい解答になります。

また、時間配分も重要です。記述式問題には1問あたり15~20分程度の時間をかけるのが理想的です。時間内に解答を完成させるためには、日頃から時間を計って練習することが大切です。

さらに、キーワードを意識した解答を心がけましょう。採点は基本的にキーワードの有無で行われるため、重要な法律用語や概念を盛り込むことが高得点につながります。

どうしても分からない問題でも、関連する法律や条文を書くだけでも部分点がもらえる可能性があります。白紙で提出するよりは、思いつく限りの関連知識を書き出すことが大切です。

合格者の学習時間と勉強法から学ぶポイント

行政書士試験の合格者は、どのような勉強法で合格を勝ち取ったのでしょうか?合格者の声や学習時間から、効果的な学習法のポイントを探ってみましょう。

合格までに必要な学習時間

合格までに必要な学習時間

行政書士試験の合格に必要な学習時間は、平均で800時間程度と言われています。これは1日3時間の学習を約9ヶ月間続けた場合の時間数です。

しかし、合格者の中には500時間程度で合格した人もいれば、1000時間以上かけた人もいます。必要な学習時間は、法律の知識や学習効率によって個人差があります。

合格までの受験回数は平均2~3回と言われており、1回で合格する人もいれば、3回以上かかる人もいます。重要なのは、回数ではなく効率的な学習方法と継続する力です。

合格者に共通する学習法

合格者の学習法には、いくつかの共通点があります。

まず、計画的な学習スケジュールを立てて、それを着実に実行していることです。「今日は何を学ぶか」を明確にし、学習の進捗を管理することで、効率よく学習を進めています。

次に、アウトプット重視の学習です。インプット(知識の習得)だけでなく、アウトプット(問題演習)を重視し、知識の定着を図っています。特に過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握し、解答のテクニックを身につけています。

また、弱点を把握して集中的に対策することも重要です。得意科目と不得意科目のバランスを考え、不得意科目に多くの時間を割くことで、全体的な得点力を上げています。

さらに、モチベーションの維持も大切です。長期間の学習を継続するためには、小さな目標を設定して達成感を味わうことや、同じ目標を持つ仲間との交流が効果的です。

独学と通信講座・予備校の選択

行政書士試験は独学でも合格可能ですが、通信講座や予備校を利用することで、効率よく学習を進めることができます。

独学のメリットは、自分のペースで学習できることや費用を抑えられることです。一方、デメリットは、学習の方向性を見失いやすいことや、質問できる相手がいないことです。

通信講座や予備校のメリットは、体系的なカリキュラムに沿って学習できることや、プロの講師に質問できることです。特に法律初学者は、基礎からしっかり学べる通信講座や予備校を利用するのが効率的です。

どちらを選ぶにしても、自分に合った学習スタイルを見つけることが重要です。

合格後のキャリアパスと行政書士資格の活かし方

行政書士試験に合格した後、どのようなキャリアパスがあるのでしょうか?資格を取得するだけでなく、その先の展望も考えておくことで、学習のモチベーションが高まります。

行政書士として独立開業する

行政書士として独立開業する

行政書士試験に合格すると、行政書士として独立開業する道が開けます。独立開業するためには、行政書士会に登録し、事務所を設置する必要があります。

行政書士の業務は多岐にわたります。許認可申請、契約書作成、遺言・相続手続き、外国人の在留資格申請など、様々な分野で活躍できます。

独立開業のメリットは、自分のペースで働けることや、得意分野に特化したサービスを提供できることです。一方、デメリットは、顧客開拓や経営面での責任が伴うことです。

行政書士として成功するためには、特定の分野に特化することや、他の専門家(税理士、司法書士など)と連携することが効果的です。

企業や官公庁で活躍する

行政書士の資格を持ちながら、企業や官公庁で働くという選択肢もあります。法務部門や総務部門で、契約書のチェックや許認可申請の担当者として活躍できます。

企業内行政書士のメリットは、安定した収入が得られることや、組織のバックアップがあることです。特に大企業では、行政書士の知識を活かして、コンプライアンス体制の構築や法的リスクの管理に貢献できます。

官公庁では、行政手続きの知識を活かして、市民サービスの向上や行政の効率化に貢献できます。

他の法律資格へのステップアップ

行政書士の資格は、他の法律資格へのステップアップとしても活用できます。行政書士試験で学んだ法律の知識は、司法書士、社会保険労務士、宅地建物取引士などの試験にも役立ちます。

特に、行政書士と相性の良い資格として、社会保険労務士、宅地建物取引士、司法書士などがあります。これらの資格を複数持つことで、より幅広いサービスを提供できるようになります。

例えば、行政書士と社会保険労務士の資格を持っていれば、会社設立から労務管理までワンストップでサポートできます。行政書士と宅地建物取引士の資格があれば、不動産取引から建築確認申請までトータルにサポートできます。

このように、行政書士試験合格後も学び続けることで、キャリアの可能性はさらに広がります。

まとめ:行政書士試験合格のための最適な学習戦略

行政書士試験合格者の得点分布から見えてきた最適な学習法をまとめてみましょう。

まず、行政書士試験は300点満点中180点以上で合格する絶対評価の試験です。合格者の平均点は約198点で、合格ラインよりも約18点高い水準となっています。

科目別の配点では、行政法(112点)と民法(76点)が特に重要で、この2科目だけで全体の約62%を占めています。合格者の多くは、この2科目で高得点を取っています。

記述式問題(60点満点)の得点が20~40点程度に分布することで、最終的な合格ラインを超えるケースが多いため、記述式対策も重要です。

効率的な学習時間の配分としては、行政法・民法に約60%、憲法・商法に約20%、基礎知識科目に約20%を割くのが理想的です。

合格に必要な学習時間は平均800時間程度ですが、個人差があります。計画的な学習スケジュールを立て、アウトプット重視の学習を心がけることが大切です。

行政書士試験合格後は、独立開業や企業・官公庁での活躍、他の法律資格へのステップアップなど、様々なキャリアパスがあります。

行政書士試験は難関試験ですが、効率的な学習法で他の受験生と差をつけることで、合格の可能性は高まります。この記事で紹介した学習法を参考に、ぜひ合格を勝ち取ってください!

最短で合格を目指すなら、アガルートアカデミーの行政書士講座がおすすめです。インプットの網羅性、講座の多様性、アウトプット量を計算し尽くしたカリキュラムで、効率よく学習を進めることができます。

記述式問題の特徴と出題傾向

記述式問題の特徴と出題傾向 合格までに必要な学習時間

合格までに必要な学習時間 行政書士として独立開業する

行政書士として独立開業する