「弁理士試験の合格率ってどのくらいなの?」

「どんな対策をすれば合格できるの?」

「独学でも合格できるのか不安…」

このような悩みを解決する記事です。

本記事では、2025年最新データに基づいて弁理士試験の合格率や試験内容、各段階での難易度を丁寧に解説し、合格に必要な対策法を具体的に紹介します。

実際に、1日2〜3時間の学習を1年半継続した社会人が、この方法で短期合格を達成した事例もあります。「時間がない」「何から始めるべきかわからない」と感じていた人でも、正しい戦略で効率よく合格を目指せます。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

弁理士試験の合格率はどのくらい?最新データを徹底解説

弁理士試験は、合格率が例年6〜10%程度と非常に難関な国家資格試験です。令和6年度(2024年)の最終合格率は6.0%でした。志願者数3,502人、受験者数3,160人のうち、合格者数はわずか191人という厳しい結果となっています。

「弁理士試験って本当に難しいの?」「どんな対策をすれば合格できるの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年7月現在の最新情報をもとに、弁理士試験の合格率の推移や試験の特徴、効果的な対策法まで詳しく解説します。これから弁理士を目指す方はもちろん、すでに勉強を始めている方にも役立つ情報が満載です。

弁理士試験の難易度と合格率の推移

弁理士試験は、司法書士や社労士などの他の国家資格と比べても難易度が高いことで知られています。まずは、最新の合格率データと過去からの推移を見ていきましょう。

2025年度(令和7年度)の最新合格率

2025年度の弁理士試験は現在進行中です。短答式試験の結果が発表され、受験者数2,739人に対して合格者数は355人、合格率は12.8%でした。この数字は前年度と同じ合格率となっています。

短答式試験の合格点は39点で、科目別の合格基準点は以下の通りです。

- 特許・実用新案に関する法令:8点

- 意匠に関する法令:4点

- 商標に関する法令:4点

- 工業所有権に関する条約:4点

- 著作権法及び不正競争防止法:4点

短答式試験に合格した方が受験できる論文式試験は、必須科目が6月29日(日)、選択科目が7月27日(日)に実施されました。最終合格発表は11月10日(月)の予定です。

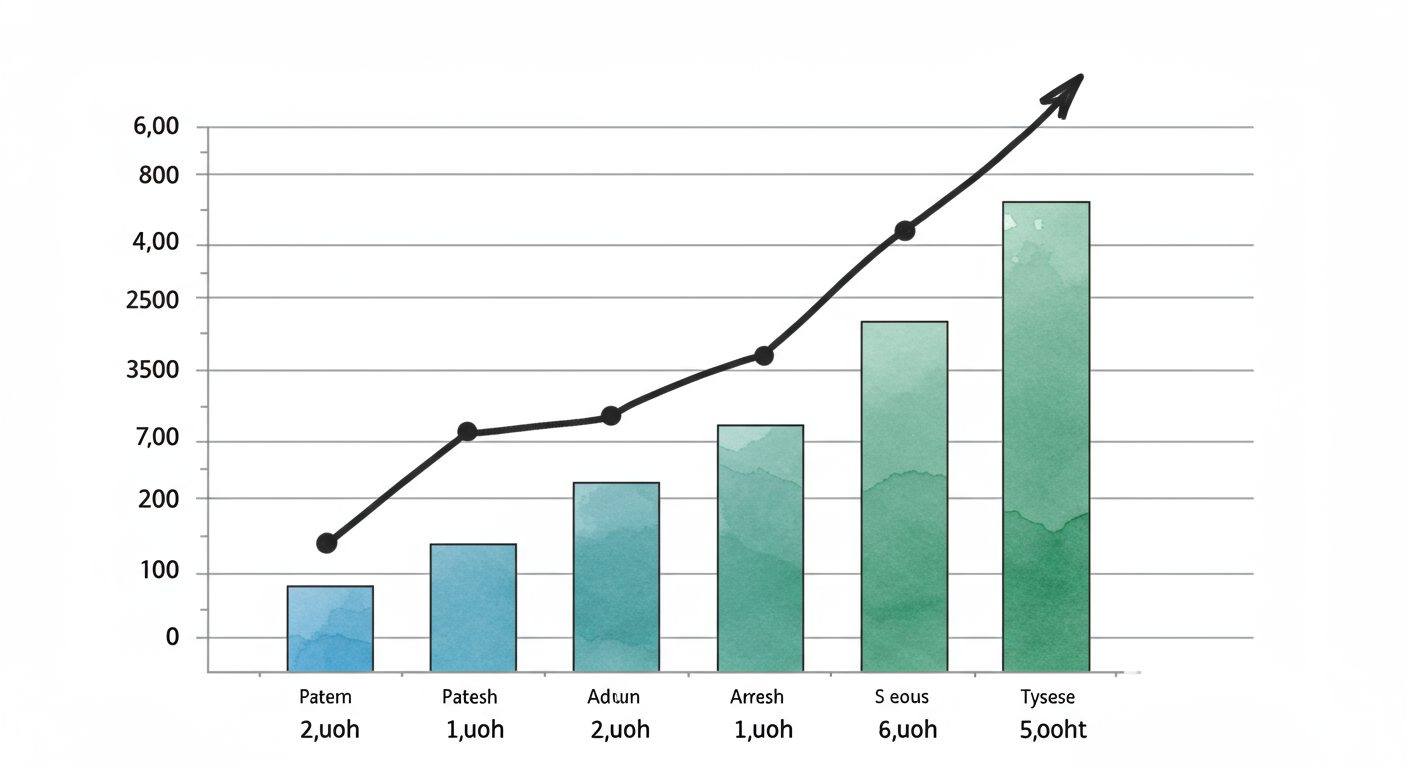

過去5年間の弁理士試験合格率の推移

弁理士試験の合格率は年によって変動がありますが、最終合格率は例年6〜10%程度で推移しています。過去5年間の短答式試験の合格率を見てみましょう。

- 令和7年度(2025年):12.8%(受験者数2,739人、合格者数355人)

- 令和6年度(2024年):12.8%(受験者数2,785人、合格者数361人)

- 令和5年度(2023年):12.4%(受験者数2,714人、合格者数337人)

- 令和4年度(2022年):10.3%(受験者数2,754人、合格者数284人)

- 令和3年度(2021年):11.3%(受験者数2,686人、合格者数304人)

2019年度(令和元年)から2022年度(令和4年度)までの4年間は合格者が毎年減少していましたが、2023年度(令和5年度)から増加に転じ、2年連続で合格者が増加していました。しかし、2025年度は再び減少に転じています。

弁理士試験の各段階別合格率

弁理士試験は、短答式試験→論文式試験→口述試験の3段階で構成されています。各段階の合格率には大きな違いがあります。

- 短答式試験合格率:例年9〜20%

- 論文式試験合格率:例年25%前後

- 口述試験合格率:例年90%以上

特に短答式試験の難易度が高く、最初の関門となっています。短答式試験は5肢択一のマークシート式で、問題数は60問、試験時間は3.5時間と長いため集中力も必要です。

論文式試験は短答式に比べると合格率が高いものの、27%前後の合格率なので油断はできません。口述試験は最も合格率が高く、例年9割以上の方が合格していますが、ここまで勝ち残った受験生向けの試験なので、決して簡単ではありません。

弁理士試験が難しいと言われる理由

弁理士試験はなぜこれほど難しいのでしょうか?その理由をいくつか見ていきましょう。

合格率の低さ

最終合格率が6〜10%という数字は、他の国家資格と比較しても非常に低い水準です。例えば、司法書士試験の合格率は約3〜5%、社労士試験は約7〜10%程度ですので、弁理士試験は司法書士試験に次ぐ難関資格と言えるでしょう。

特に短答式試験の合格率が低く、最初の関門で多くの受験生が脱落してしまいます。

突破すべき試験の多さ

弁理士試験は短答式、論文式、口述式の3つの試験に合格する必要があります。それぞれの試験形式が異なるため、対策も変える必要があります。

短答式試験では幅広い知識が問われ、論文式試験では深い理解と論理的な記述力が求められます。口述試験では瞬発的な思考力と口頭での表現力が試されます。

これらすべての能力を身につけるには、長期間の計画的な学習が欠かせません。

学習範囲の広さと専門性

弁理士試験の出題範囲は非常に広く、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法、条約など多岐にわたります。

しかも、これらの法律は頻繁に改正されるため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。また、理系の知識も求められるため、文系出身者にとっては特に難しい試験と言えるでしょう。

弁理士試験の難しさは、単に合格率の低さだけでなく、これらの複合的な要因によるものなんです。

弁理士試験の概要と2025年度の試験日程

弁理士試験の全体像を把握することは、効率的な学習計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、試験の概要と2025年度の試験日程を詳しく見ていきましょう。

弁理士試験の構成

弁理士試験は、以下の3つの段階で構成されています。

- 短答式筆記試験:5肢択一のマークシート方式(60問・3.5時間)

- 論文式筆記試験:必須科目と選択科目の記述式試験

- 口述試験:面接形式の口頭試問(各科目10分)

それぞれの試験に合格しなければ次の段階に進むことができないため、段階的に学習を進める必要があります。

2025年度(令和7年度)の試験日程

2025年度の弁理士試験は、以下のスケジュールで実施されています。

- 受験願書等の受付:2025年3月6日(木)〜4月3日(木)※消印有効

- 短答式筆記試験:2025年5月18日(日)

- 短答式筆記試験 合格発表:2025年6月9日(月)

- 論文式筆記試験(必須科目):2025年6月29日(日)

- 論文式筆記試験(選択科目):2025年7月27日(日)

- 論文式筆記試験 合格発表:2025年9月24日(水)予定

- 口述試験:2025年10月18日(土)〜20日(月)※いずれかの日

- 最終合格発表:2025年11月10日(月)予定

短答式筆記試験の受験地は東京、大阪、仙台、名古屋、福岡の5箇所、論文式筆記試験は東京と大阪の2箇所、口述試験は東京のみで実施されます。

合格発表の方法と時間

弁理士試験の合格発表は、以下の方法で行われます。

- 午前10時頃:特許庁などの掲示板への掲示

- 正午頃:特許庁ホームページへの掲載

掲示場所は、特許庁1階掲示板および東北・中部・近畿・九州の各経済産業局知的財産室です。

また、受験者全員に対して、試験結果の通知も郵送されます。短答式試験では得点・合格点を記載した合格通知または不合格通知が、論文式試験では合否と受験内容に応じた通知が送付されます。

弁理士試験の効果的な対策法

ここからは、弁理士試験に合格するための効果的な対策法をご紹介します。難関試験だからこそ、戦略的な学習アプローチが重要です。

短答式試験の対策法

短答式試験は最初の関門であり、ここで多くの受験生が脱落します。効果的な対策法を見ていきましょう。

- 基本書の徹底理解:まずは各科目の基本書を繰り返し読み、基礎知識を固めましょう。

- 過去問の徹底分析:過去問を解くことで出題傾向を把握し、どのような知識が問われるのかを理解します。

- 弱点科目の克服:科目別合格基準点を下回る科目が一つでもあると不合格になるため、苦手科目の克服が重要です。

- 時間配分の練習:3.5時間で60問を解くには効率的な時間配分が必要です。模擬試験などで実践的な練習をしましょう。

短答式試験では、特に「特許・実用新案に関する法令」の配点が高いため、この科目に重点を置いた学習が効果的です。ただし、他の科目もバランスよく学習することが大切です。

論文式試験の対策法

論文式試験では、知識の深さと論理的な記述力が問われます。以下のポイントを押さえましょう。

- 答案構成力の向上:限られた時間内で論理的な答案を作成する力を養いましょう。

- 過去問の分析と演習:過去問を解き、模範解答と比較することで、求められる答案のレベルを理解します。

- 時間配分の練習:本番では時間が足りなくなりがちです。時間配分を意識した演習を重ねましょう。

- 添削指導の活用:可能であれば、専門家による添削指導を受けることで、自分では気づかない弱点を発見できます。

論文式試験の必須科目は「特許・実用新案に関する法令」「意匠に関する法令」「商標に関する法令」です。47点未満の得点の科目が一つもないことが条件となるため、まんべんなく学ぶ必要があります。

口述試験の対策法

口述試験は最終関門であり、面接形式で行われます。以下のポイントを押さえましょう。

- 過去の出題傾向の把握:過去の口述試験でどのような質問がされたのかを調査しましょう。

- 簡潔な回答の練習:制限時間内に要点を押さえた回答ができるよう練習します。

- 模擬面接の活用:可能であれば、模擬面接を行い、本番の雰囲気に慣れておきましょう。

- 基本的な法律知識の再確認:基本的な法律知識をしっかり押さえておくことが重要です。

口述試験では、「特許・実用新案に関する法令」「意匠に関する法令」「商標に関する法令」の3科目について、各10分の制限時間内で口頭で解答する必要があります。筆記とは違った緊張感がありますので、心の準備も大切です。

弁理士試験の合格者の傾向と特徴

弁理士試験の合格者にはどのような傾向や特徴があるのでしょうか?ここでは、合格者の属性や学習アプローチについて見ていきましょう。

合格者の属性

弁理士試験の合格者には、以下のような傾向が見られます。

- 理系出身者が多い:特許の技術的な側面を理解しやすいため、理系出身者が有利と言われています。

- 企業の知財部や特許事務所勤務者が多い:実務経験があると、法律の理解が深まりやすいです。

- 平均年齢は30代前半〜中盤:社会人経験を積んでから挑戦する人が多いようです。

- 複数回受験者が多い:一発合格は難しく、複数回挑戦して合格する人が多いです。

ただし、これはあくまで傾向であり、文系出身者や若年層でも合格している方はたくさんいます。自分の強みを活かした学習アプローチが大切です。

合格者の学習アプローチ

合格者の多くは、以下のような学習アプローチを取っています。

- 長期的な学習計画:1〜2年以上の長期的な学習計画を立てている方が多いです。

- 基礎の徹底:応用問題に取り組む前に、基礎知識をしっかり固めています。

- 過去問の徹底分析:過去問を繰り返し解き、出題傾向を把握しています。

- 弱点の克服に注力:自分の弱点を明確にし、重点的に対策しています。

- 模擬試験の活用:本番と同じ条件で模擬試験を受け、実践力を養っています。

また、多くの合格者が予備校や通信講座を活用しています。独学も可能ですが、効率的に学習するためには専門家のサポートを受けることも検討してみてはいかがでしょうか?

合格までの平均学習時間

弁理士試験の合格までの平均学習時間は、およそ1,500〜2,000時間と言われています。1日3時間学習したとして、約1.5〜2年かかる計算です。

もちろん、個人差はありますが、短期間での合格は難しいと考えておいた方が良いでしょう。じっくりと腰を据えて学習に取り組む姿勢が大切です。

「弁理士試験に合格するのは難しい…」と思われるかもしれませんが、計画的に学習を進めれば、必ず合格の可能性は高まります!

弁理士試験合格後のキャリアパスと展望

弁理士試験に合格した後は、どのようなキャリアパスがあるのでしょうか?ここでは、弁理士としての活躍の場や将来性について見ていきましょう。

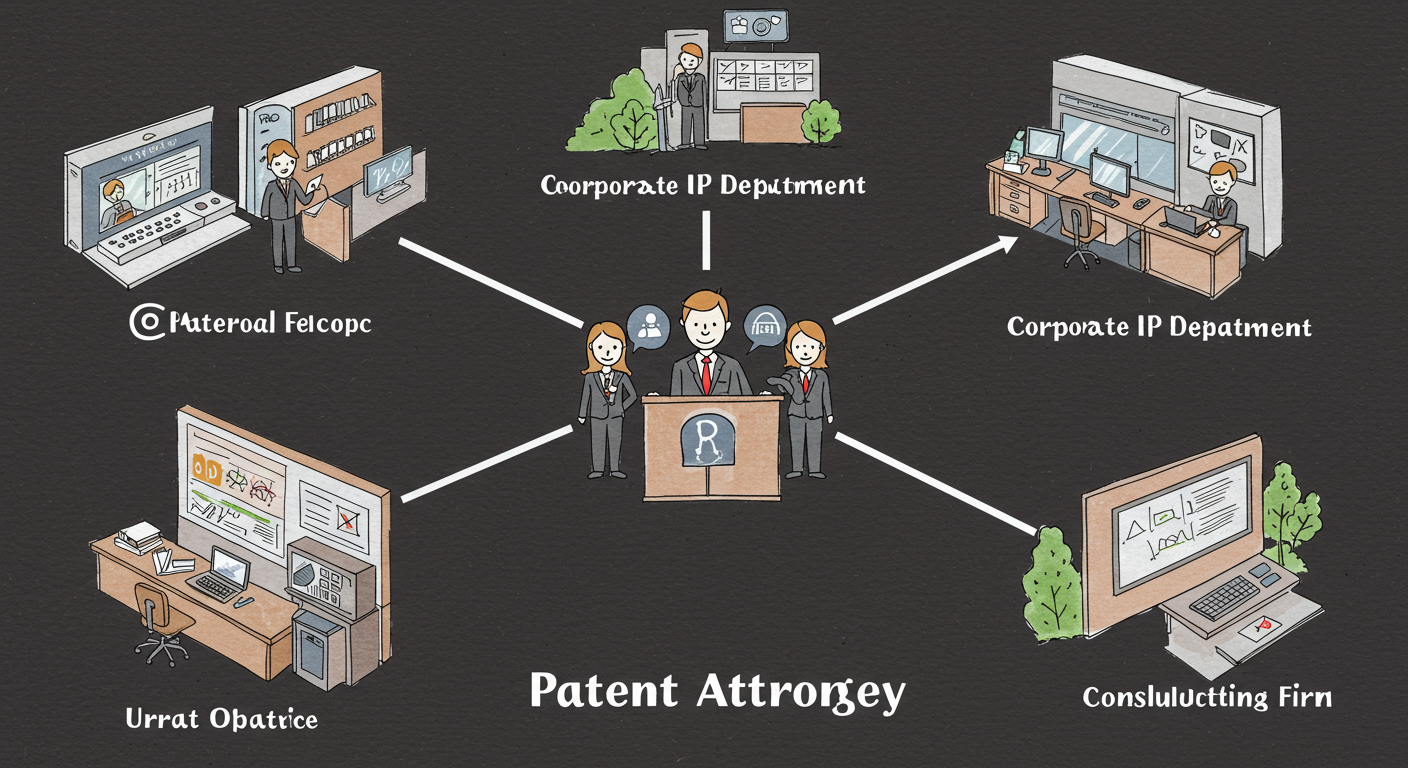

弁理士の主な活躍の場

弁理士として活躍できる主な場所は以下の通りです。

- 特許事務所:特許出願や商標登録などの業務を行います。

- 企業の知財部:自社の知的財産を守る業務を担当します。

- 独立開業:自分の事務所を開いて業務を行います。

- 特許庁:審査官として働くこともあります。

- コンサルティング会社:知財コンサルタントとして活躍します。

特に近年は、知的財産の重要性が高まっており、弁理士の需要も増加傾向にあります。技術の進化とともに、新たな知的財産の保護ニーズも生まれています。

弁理士試験合格後の実務修習

弁理士試験に合格しただけでは、すぐに弁理士として業務を行うことはできません。合格後は、実務修習を受ける必要があります。

実務修習は、弁理士として必要な実務能力を身につけるためのものです。座学と実務演習からなり、約5ヶ月間の研修を受けることになります。

実務修習を修了し、弁理士登録をすることで、晴れて弁理士として活動することができるようになります。

弁理士の将来性と収入

弁理士の将来性は明るいと言えるでしょう。知的財産の重要性が高まる中、専門家としての需要は増加傾向にあります。

収入面では、経験や勤務先によって大きく異なりますが、一般的には高収入が期待できる職業です。特に独立開業して成功すれば、さらに高い収入を得ることも可能です。

また、弁理士は「士業」の中でも専門性が高く、他の資格と組み合わせることでさらにキャリアの幅を広げることができます。例えば、弁護士資格と併せ持つ「弁護士・弁理士」や、技術士と併せ持つ「技術士・弁理士」などがあります。

まとめ:弁理士試験合格への道

弁理士試験は合格率が6〜10%程度の難関試験ですが、計画的な学習と効果的な対策で合格の可能性を高めることができます。

2025年度の弁理士試験は現在進行中で、短答式試験の合格率は12.8%でした。最終合格発表は11月10日(月)の予定です。

弁理士試験に合格するためのポイントをまとめると、以下の通りです。

- 長期的な学習計画を立てる

- 基礎知識をしっかり固める

- 過去問を徹底的に分析する

- 弱点を把握し、重点的に対策する

- 模擬試験などで実践力を養う

- 必要に応じて予備校や通信講座を活用する

弁理士試験は難しい試験ですが、合格すれば知的財産の専門家として活躍できる道が開けます。将来性も明るく、やりがいのある仕事です。

難関試験だからこそ、効率的な学習方法を取り入れることが重要です。アガルートアカデミーのような通信講座を活用すれば、効率的に学習を進めることができます。アガルートアカデミーでは、受講者の学習経験や学習可能時間に応じて複数のコースが用意されており、自分に合った学習方法で合格を目指すことができます。

弁理士試験合格への道のりは長く険しいかもしれませんが、一歩一歩着実に進んでいけば、必ず目標に近づくことができます。この記事が、これから弁理士を目指す方の参考になれば幸いです。

弁理士試験対策の詳細については、アガルートアカデミーの無料オンライン相談を活用してみてはいかがでしょうか?経験豊富な講師が、あなたの学習プランについてアドバイスしてくれます。