「行政書士試験で没問ってよく聞くけど、結局どういう意味?」

「没問が出ると、合格率や自分の成績にどう影響するの?」

「没問って運次第?それとも何か対策があるの?」

このような悩みを解決する記事です。

没問の仕組みや過去の事例を知ることで、試験への不安を軽減し、自信を持って臨めるようになります。

実際に、没問を冷静に受け止めることで精神的にも安定し、合格に近づいたという受験生の声もあります。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

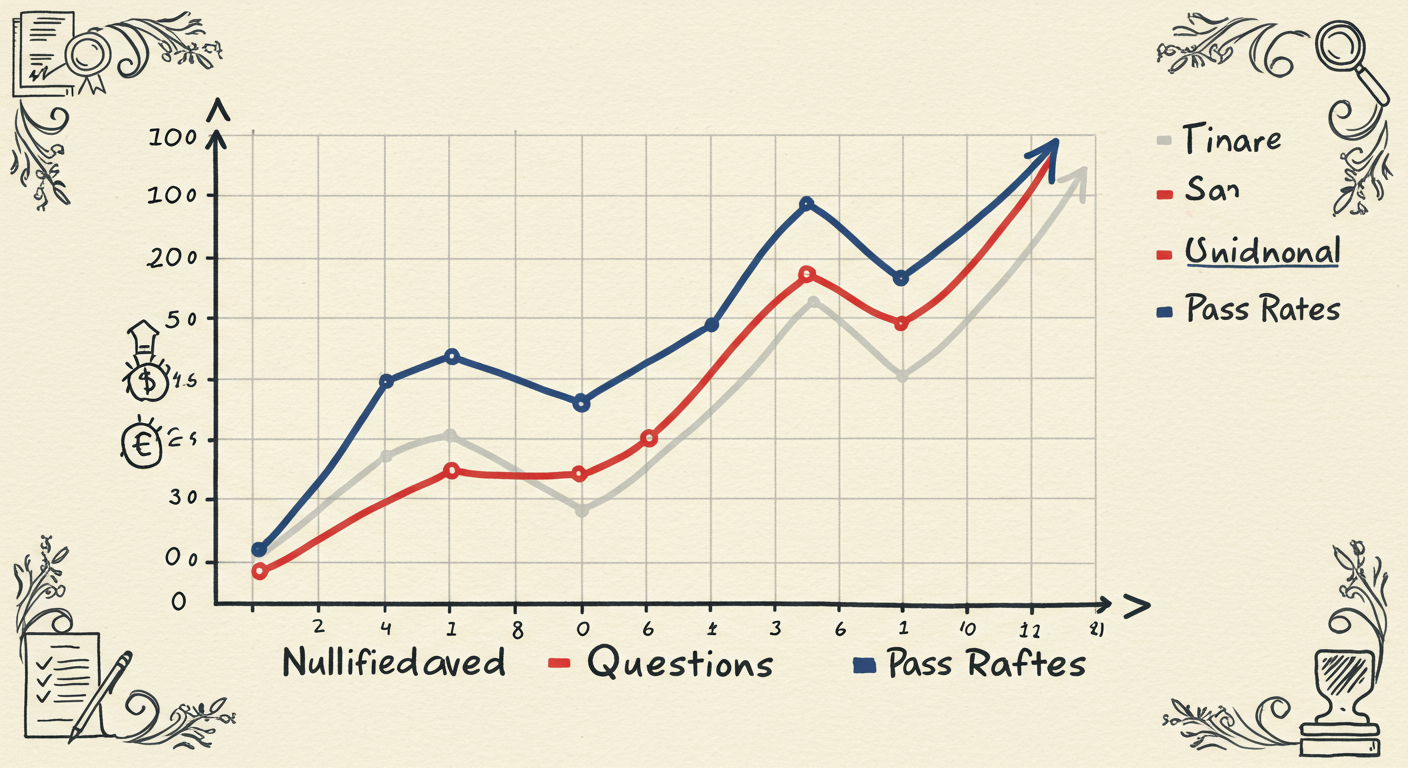

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

行政書士試験における没問とは?基本的な意味と発生理由

行政書士試験を受験する予定の方や、すでに受験された方の中には「没問」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

特に試験直後のSNSでは、毎年のように「今年は没問があるかも」「この問題は没問になるべき」といった書き込みが見られます。でも、没問って具体的に何なのでしょうか?

没問とは、簡単に言えば「問題として成立していない設問」のことです。例えば、選択肢に正解が存在しない場合や、複数の正解が存在してしまう場合などが該当します。つまり、「出題ミス」ということですね。

行政書士試験を実施している「行政書士試験研究センター」が、試験後の検証で問題に不備があると判断した場合、その問題を「没問」として扱います。没問となった問題は、受験者全員が正解したものとみなされるのです。

行政書士試験を実施している「行政書士試験研究センター」が、試験後の検証で問題に不備があると判断した場合、その問題を「没問」として扱います。没問となった問題は、受験者全員が正解したものとみなされるのです。

つまり、没問は単なる出題ミスではなく、受験者全員に対して「正解」として加点される特別な扱いを受ける問題なんです。

行政書士試験で実際に没問となった事例

行政書士試験では、実際に没問となったケースがいくつか存在します。具体的な事例を見ていくことで、どのような問題が没問になりやすいのか理解できるでしょう。

最近の事例としては、令和6年度(2024年)の行政書士試験で問34が没問となりました。行政書士試験研究センターから正式に発表があり、この問題は全員が正解したものとして扱われることになりました。

また、平成27年度の行政書士試験でも没問が発生しました。行政法科目の択一式問題で、「正しくないものを選べ」という問題でしたが、正しくない選択肢が存在しなかったため、没問となりました。

また、平成27年度の行政書士試験でも没問が発生しました。行政法科目の択一式問題で、「正しくないものを選べ」という問題でしたが、正しくない選択肢が存在しなかったため、没問となりました。

この問題では「次の記述のうち、正しくないものはどれか」という問いに対して、すべての選択肢が正しい内容だったのです。予備校の解答速報では選択肢4を正解としていたようですが、実際には正しくない選択肢が存在しなかったため没問処理となりました。

さらに、平成27年度の問13についても議論がありました。選択肢の解釈によっては複数の正解があるのではないかという意見もありましたが、こちらは最終的に没問とはならず、選択肢2が正解とされました。

このように、行政書士試験では時折没問が発生することがあります。特に、選択肢の表現があいまいだったり、最新の法改正が反映されていなかったりする場合に没問となるリスクが高まるようです。

没問はどのように判断されるのか?その決定プロセス

没問の判断は、試験実施団体である「行政書士試験研究センター」が行います。でも、具体的にどのようなプロセスで没問が決定されるのでしょうか?

まず、試験終了後、各予備校が解答速報を出します。その中で「この問題は出題に不備がある」という指摘がなされることがあります。

行政書士試験研究センターは、試験問題の作成者や法律の専門家を交えて、問題の妥当性を検証します。この過程で、以下のような観点から問題が検討されます。

行政書士試験研究センターは、試験問題の作成者や法律の専門家を交えて、問題の妥当性を検証します。この過程で、以下のような観点から問題が検討されます。

- 選択肢に正解が存在するか

- 複数の正解が存在していないか

- 問題文や選択肢の表現に曖昧さはないか

- 最新の法改正が反映されているか

- 法律の解釈として一般的に認められているか

検証の結果、問題に不備があると判断された場合、その問題は没問となります。没問となった問題は、受験者全員が正解したものとみなされ、配点分が全員に加算されるのです。

ちなみに、没問の判断は非常に慎重に行われます。単に難しい問題や、解釈に若干の幅がある問題がすべて没問になるわけではありません。明らかな出題ミスがあった場合にのみ没問処理がなされるのです。

没問の正式発表は、合格発表前に行政書士試験研究センターから行われることが一般的です。令和6年度の問34のように、公式サイトで発表されることもあります。

没問が合格率に与える影響とは?

没問が発生すると、試験の合格率にどのような影響があるのでしょうか?この点については、様々な見方があります。

まず、単純に考えると、没問が1問あれば全受験者の得点が1点上がることになります。これにより平均点が上昇し、合格者数が増えるように思えますよね。

しかし、行政書士試験には「記述式」という採点者の裁量が大きく働く問題形式があります。これがいわゆる「ブラックボックス」と呼ばれるものです。

しかし、行政書士試験には「記述式」という採点者の裁量が大きく働く問題形式があります。これがいわゆる「ブラックボックス」と呼ばれるものです。

記述式の回答は受験者によって表現が異なりますが、要件を満たしていれば正解となります。ただし、その年によって「惜しい回答」を不正解にしたり、正解にしたりと、行政書士試験センターがある程度自由に設定できるのです。

なぜそのようなことをするのでしょうか?

それは、合格者数の調整のためと考えられています。行政書士試験は例年10%前後の合格率を維持する傾向があります。そのため、没問があって合格率が大幅に上昇しそうな場合は、記述式の採点を厳しくすることで調整する可能性があるのです。

例えば、マークシート178点、記述0点、没問4点で合格する人もいれば、マークシート140点、記述34点、没問4点で不合格になる人もいます。後者の場合、没問がなければ記述式の採点が甘くなり、合格していた可能性もあるのです。

ただし、没問で平均点が上がっても合格者数が大きく減るということは考えにくいため、没問があると多少なりとも合格者は増えると予想されます。そのため、予備校の講師も没問を期待する発言をすることがあるのでしょう。

没問に対する受験生の心理と対策

没問が発生すると、受験生はどのような心理状態になるのでしょうか?また、没問を見据えた対策はあるのでしょうか?

没問に対する受験生の心理は大きく分けて二つあります。一つは「ラッキー!全員正解だから1点もらえた」という喜びの気持ち。もう一つは「自分は正解できていたのに、他の人も正解扱いになるなんて不公平だ」という不満の気持ちです。

特に記述式に力を入れて勉強してきた受験生は、没問によって択一式の平均点が上がると、記述式の採点が厳しくなる可能性があるため、あまり没問を歓迎しない傾向があります。

特に記述式に力を入れて勉強してきた受験生は、没問によって択一式の平均点が上がると、記述式の採点が厳しくなる可能性があるため、あまり没問を歓迎しない傾向があります。

では、没問を見据えた対策はあるのでしょうか?

実は、没問を予測して対策するのは非常に難しいです。なぜなら、没問は出題者側のミスによって発生するものであり、受験生側でコントロールできるものではないからです。

ただし、以下のような心構えは持っておくと良いでしょう。

- 試験中に「この問題はおかしいのでは?」と感じても、自分なりの解釈で最善の回答を選ぶ

- 試験後に自己採点する際、議論になっている問題は複数の解釈を検討しておく

- 没問に期待せず、自分の実力で合格ラインを超えることを目指す

- 記述式対策もしっかり行い、択一式だけに頼らない勉強をする

結局のところ、没問は「あれば得する可能性がある」程度のものであり、これに期待して勉強を怠るのは危険です。行政書士試験の合格を目指すなら、全範囲をしっかり理解し、記述式も含めた総合的な対策を行うことが重要です。

没問を防ぐための試験センターの取り組み

行政書士試験研究センターは、没問が発生しないよう様々な取り組みを行っています。試験問題の作成から検証までのプロセスを見ていきましょう。

行政書士試験の問題は、法律の専門家や行政書士などで構成される出題委員会によって作成されます。出題委員会では、問題の正確性や難易度、表現の明確さなどを慎重に検討します。

作成された問題は、複数の専門家によるクロスチェックが行われます。この段階で、問題の不備や曖昧さがないかを厳しくチェックします。また、最新の法改正が反映されているかも確認されます。

作成された問題は、複数の専門家によるクロスチェックが行われます。この段階で、問題の不備や曖昧さがないかを厳しくチェックします。また、最新の法改正が反映されているかも確認されます。

しかし、このような慎重なプロセスを経ても、時に没問が発生してしまいます。その理由としては以下のようなことが考えられます。

- 法律の解釈に幅があり、専門家の間でも見解が分かれるケースがある

- 問題文や選択肢の表現に微妙な曖昧さが残ってしまう

- 試験直前の法改正に対応しきれない場合がある

- 複数の法律が関係する問題では、整合性の確保が難しいことがある

これらの課題に対応するため、行政書士試験研究センターでは、過去の没問事例を分析し、問題作成のガイドラインを随時見直しています。また、出題委員の研修や、問題検証プロセスの強化なども行われているようです。

とはいえ、法律は解釈の余地があるものですし、表現の完璧な明確さを求めるのは難しい面もあります。そのため、今後も没問がゼロになるとは限らないでしょう。

没問から学ぶ行政書士試験攻略法

没問の事例や特徴を分析することで、行政書士試験の攻略につながるヒントが得られます。ここでは、没問から学べる試験対策のポイントをご紹介します。

まず、没問となりやすい問題の特徴を理解しておくことが大切です。過去の事例を見ると、以下のような問題が没問になりやすい傾向があります。

- 最新の法改正に関する問題

- 複数の法律が絡み合う問題

- 判例の解釈が分かれる可能性がある問題

- 「正しくないものを選べ」という否定形の問題

- 表現が複雑で読解に時間がかかる問題

これらの特徴を持つ問題に遭遇したら、特に慎重に解答することをおすすめします。また、試験後に自己採点する際も、これらの特徴を持つ問題は複数の解釈を検討しておくと良いでしょう。

次に、没問から学べる重要なポイントは「基本をしっかり押さえること」の大切さです。没問となる問題は、往々にして細かい知識や特殊な解釈を問うものが多いです。しかし、行政書士試験の大半は基本的な法律知識を問う問題です。

そのため、マイナーな論点に時間をかけるよりも、基本的な法律の理解を深めることに注力した方が効率的です。問題集を何周もするよりも、教科書を理解できるまで読み込む方が大事なのです。

また、行政書士試験では「理解力」「応用力」「判断力」が問われます。肢別問題集ばかり解いていると、これらの力が十分に養われません。基本書をしっかり読み込み、法律の体系や原理原則を理解することで、初見の問題にも対応できる力が身につきます。

最後に、記述式対策も忘れないようにしましょう。没問が発生すると択一式の平均点が上がるため、記述式の採点が厳しくなる可能性があります。記述式でも高得点を取れるよう、過去問を使った練習を重ねておくことをおすすめします。

まとめ:没問を恐れず、本質的な学習を

行政書士試験における没問について、その意味や影響、対策などを詳しく見てきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

没問とは、問題として成立していない設問のことで、受験者全員が正解したものとみなされます。行政書士試験では、選択肢に正解がない場合や複数の正解がある場合などに没問となることがあります。

没問が発生すると全受験者の得点が上がりますが、記述式の採点調整によって合格率が大きく変動することは少ないと考えられています。ただし、没問があると多少なりとも合格者は増える可能性があります。

没問を予測して対策するのは難しいですが、基本的な法律知識をしっかり身につけ、記述式対策も怠らないことが重要です。また、試験中に「おかしい」と感じる問題があっても、自分なりの解釈で最善の回答を選ぶ姿勢が大切です。

行政書士試験の合格を目指すなら、没問の有無に一喜一憂するのではなく、法律の体系や原理原則を理解する本質的な学習に取り組みましょう。理解力、応用力、判断力を養うことで、どんな問題にも対応できる実力が身につきます。

最後に、行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、適切な学習方法と継続的な努力によって必ず合格できます。没問に期待するのではなく、自分の実力で合格ラインを超えることを目指してください。

行政書士試験の学習に行き詰まりを感じている方は、専門の予備校のサポートを受けることも検討してみてはいかがでしょうか。アガルートアカデミーでは、行政書士試験対策の講座も提供しています。効率的な学習方法や、記述式対策など、合格に必要なスキルを身につけるサポートが受けられますよ。