行政書士試験を受験しようと考えている方の中で、「一般知識って何を勉強すればいいの?」「基礎知識に変わったって聞いたけど、どう対策すればいいの?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

実は、行政書士試験は2024年度(令和6年度)から大きく変わりました。これまで「一般知識等」と呼ばれていた分野が「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」(略して「基礎知識」)に変更されたのです。

名前が変わっただけでなく、内容も変わっています。でも安心してください!この記事では、2025年最新の行政書士試験における一般知識(基礎知識)の対策方法を徹底解説します。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

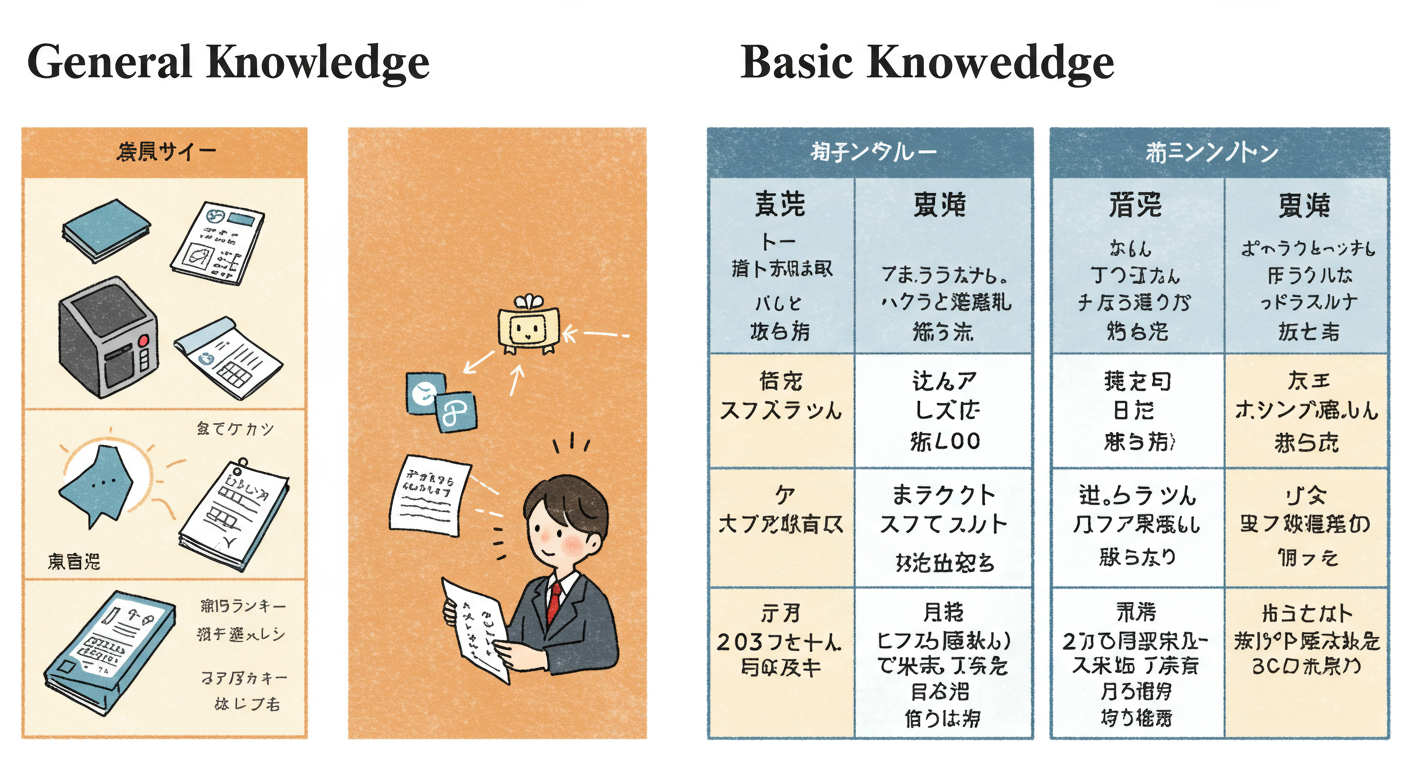

法改正で変わった!一般知識と基礎知識の違いとは

まずは、法改正によって何が変わったのか確認しておきましょう。これまでの「一般知識等」と新しい「基礎知識」の違いを理解することが、効率的な学習の第一歩です。

2024年度以前の「一般知識等」は、主に以下の3つの分野で構成されていました。

2024年度以前の「一般知識等」は、主に以下の3つの分野で構成されていました。

- 政治・経済・社会(7〜8問)

- 情報通信・個人情報保護(3〜4問)

- 文章理解(3問)

これが2024年度からは「基礎知識」として、以下の4つの分野に再編されました。

- 一般知識(5問)

- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令(2問)

- 情報通信・個人情報保護(4問)

- 文章理解(3問)

つまり、これまでの「政治・経済・社会」が「一般知識」という名称に変わり、さらに「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」という新しい科目が追加されたのです。出題数は変わらず14問で、足切りラインも6問のままです。

どうですか?思ったより複雑ではないでしょう?

一般知識(旧:政治・経済・社会)の効率的な対策法

「一般知識」は、これまでの「政治・経済・社会」に該当する分野です。中学校で学ぶ社会科や、高校で学ぶ世界史・日本史・現代社会・政治経済から出題されます。

この分野は範囲が広すぎて、すべてを深く学ぶことは現実的ではありません。

「浅く広く」が鉄則!出題頻度の高いテーマを押さえる

「浅く広く」が鉄則!出題頻度の高いテーマを押さえる

一般知識の対策で最も重要なのは、「浅く広く」学ぶことです。出題範囲が広すぎるうえに、何が出るか予想しづらいからです。

特に2024年度以降は出題数が減ったため、「完璧にする」という意識を捨て、「満遍なく学習して、取れるところを取る」という方向にシフトすることをおすすめします。

では、具体的にどのようなテーマを押さえておくべきでしょうか?

- 日本の選挙制度(衆議院と参議院の違い、選挙制度の種類など)

- 日本の統治機構(三権分立、内閣の仕組みなど)

- 経済の基本(需要と供給、景気循環、金融政策など)

- 国際関係(国連の仕組み、主要な国際機関など)

- 環境問題(地球温暖化、SDGsなど)

- 日本の社会保障制度(年金、医療保険、介護保険など)

これらは過去の試験でよく出題されているテーマです。まずはこれらの基本を押さえておくと良いでしょう。

時事問題対策は日常のニュースチェックから

一般知識では時事問題も出題されます。普段からニュースを見聞きする習慣をつけることが大切です。

忙しい方は、通勤・通学中や寝る前などの隙間時間にニュースアプリをチェックするだけでも効果的です。特に政治・経済・国際関係に関するニュースには注目しておきましょう。

最近の重要なトピックとしては、デジタル化の推進、働き方改革、環境問題への取り組み、新型コロナウイルス後の社会変化などが挙げられます。

時事問題は予測が難しいですが、大きな出来事や社会的に注目されているテーマをチェックしておくことで、いくつかは対応できるようになります。

新科目「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」の攻略法

2024年度から新たに追加された「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」。名前は長いですが、実は平成17年以前の試験では出題されていた科目なんです。

主な出題範囲と重要ポイント

主な出題範囲と重要ポイント

この科目では、主に以下の法律から出題されます。

- 行政書士法

- 戸籍法

- 住民基本台帳法

特に「行政書士法」は条文数が少なく、学習しやすい分野です。行政書士の業務範囲、欠格事由、罰則規定などの基本的な内容をしっかり押さえておきましょう。

「戸籍法」と「住民基本台帳法」については、基本的な仕組みと行政書士業務との関連性を理解することが重要です。例えば、戸籍謄本や住民票の写しの請求手続きなどは、行政書士の実務でも頻繁に行うものです。

過去問と予想問題で実践力を養う

この科目の対策には、平成17年以前の過去問を解くことが効果的です。今後も同じような問題が出題されるとは限りませんが、出題傾向を掴むのに役立ちます。

また、テキストや過去問は必ず最新のものを使用することをおすすめします。法改正に対応していない古い教材では、効果的な学習ができません。

予想問題を解いてイメージトレーニングをしておくことも大切です。この科目は比較的新しいため、予想問題集や模擬試験などを活用して、実践的な問題解決能力を養いましょう。

この科目は、情報通信・個人情報保護や文章理解と合わせて得意科目にできれば、足切り対策として非常に有効です。

情報通信・個人情報保護の効果的な学習方法

「情報通信・個人情報保護」は、IT用語や情報通信に関連する基礎知識、個人情報保護法の基本的な内容が問われる分野です。

IT基礎知識の効率的な学習法

IT基礎知識の効率的な学習法

IT基礎知識については、コンピュータやネットワークの基本的な仕組み、情報セキュリティの基礎知識などが問われます。専門的な内容というよりは、一般的な知識レベルで十分です。

具体的には、以下のような内容を押さえておくと良いでしょう。

- コンピュータの基本構成(ハードウェア、ソフトウェアなど)

- インターネットの仕組み(IPアドレス、ドメイン名など)

- 情報セキュリティの基礎(ウイルス対策、パスワード管理など)

- クラウドコンピューティング、AI、IoTなどの新しい技術トレンド

これらの知識は、一般向けのIT解説書や情報処理の入門書などで学ぶことができます。また、インターネット上の信頼できるサイトでも基礎知識を学ぶことができます。

個人情報保護法の重要ポイント

個人情報保護法については、2022年の改正内容も含めて理解しておく必要があります。特に以下のポイントは重要です。

- 個人情報、個人データ、保有個人データの違い

- 個人情報取扱事業者の義務(利用目的の特定、安全管理措置など)

- 本人の権利(開示請求、訂正請求、利用停止請求など)

- 罰則規定

個人情報保護法は改正が頻繁にあるため、最新の法改正内容をチェックすることが重要です。2022年の改正では、個人情報の定義の見直しや、越境データ移転に関する規制強化などが行われました。

この分野は比較的範囲が限定されているため、集中的に学習すれば得点源にすることができます。基本的な用語や概念をしっかり押さえて、過去問や予想問題で実践力を養いましょう。

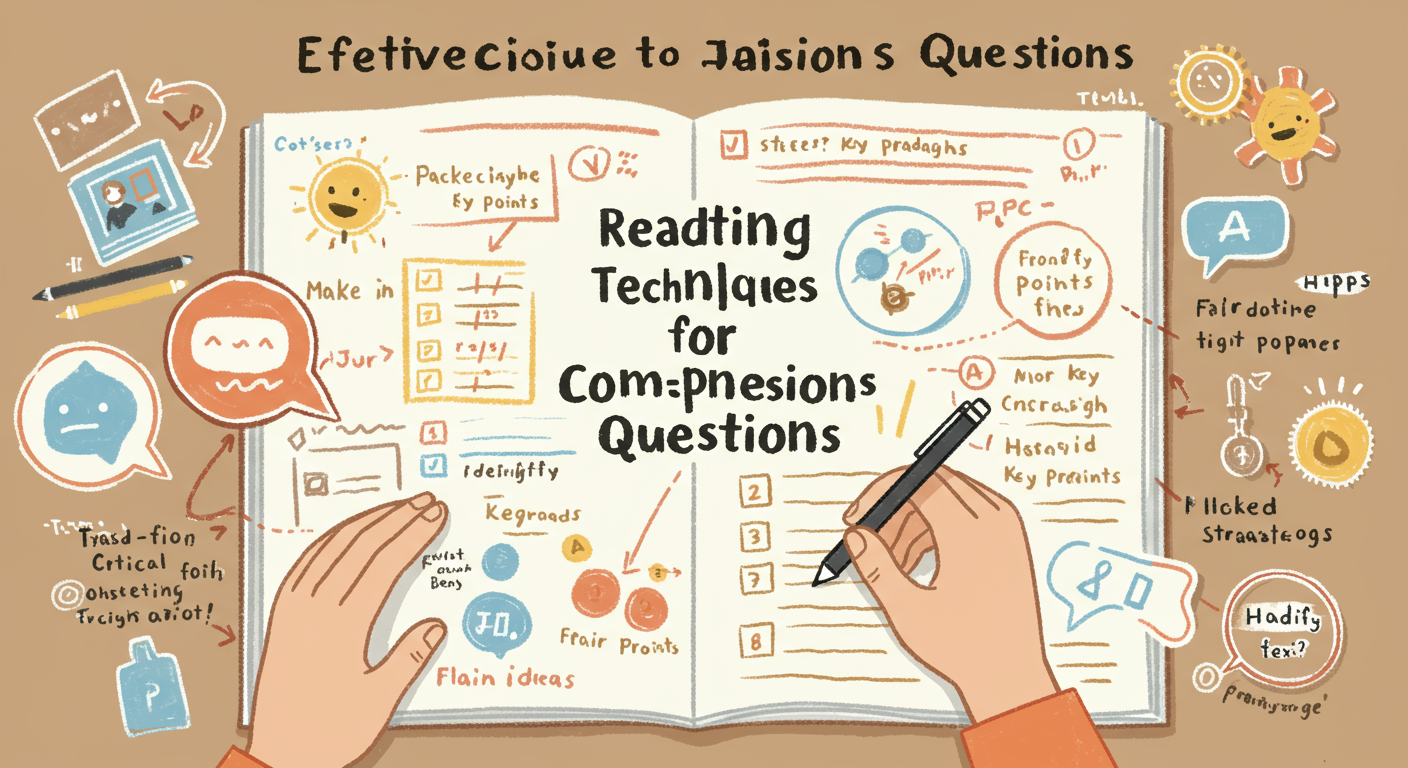

文章理解で確実に得点するテクニック

「文章理解」は、与えられた文章を読んで設問に答える問題です。この分野は、他の分野と違って特別な知識がなくても解ける可能性が高いため、確実に得点したい分野です。

文章理解の基本的な解き方

文章理解の基本的な解き方

文章理解の問題を解くときの基本的なアプローチは以下の通りです。

- まず設問を読んで、何を問われているのかを把握する

- 文章を読みながら、重要なポイントや設問に関連する部分に注目する

- 選択肢を一つずつ検討し、文章の内容と一致するかどうかを確認する

特に、「筆者の主張」「文章の要旨」「文章の構成」などを問う問題がよく出題されます。文章全体の流れを把握することが重要です。

また、「〜という記述は正しいか」という問題では、選択肢の内容が文章中のどこに書かれているかを探し、正確に一致しているかを確認することが大切です。

時間配分と解答テクニック

文章理解の問題は、長い文章を読む必要があるため、時間配分が重要です。以下のようなテクニックを活用しましょう。

- 最初に設問と選択肢に目を通し、何を探せばいいのかを明確にする

- 文章を読むときは、段落の最初と最後に注目する(要点が書かれていることが多い)

- 時間がない場合は、設問に関連する部分だけを探して読む

また、選択肢を検討するときは、「完全に正しい」または「完全に間違っている」ものを探すことが重要です。微妙な表現の違いに注意しましょう。

文章理解は練習を重ねることで力がつく分野です。過去問や予想問題を繰り返し解き、自分なりの解き方を確立していくことが大切です。

この分野で3問満点を目指すことができれば、足切り対策として非常に効果的です。

足切りを突破するための戦略的学習プラン

行政書士試験の基礎知識は14問中6問以上正解しないと足切りになります。つまり、どれだけ法令科目で高得点を取っても、基礎知識で5問以下しか正解できなければ不合格になってしまうのです。

得意分野を作って確実に得点する

得意分野を作って確実に得点する

足切りを突破するためには、まず得意分野を作ることが重要です。特に以下の分野は比較的対策がしやすいので、集中的に学習しましょう。

- 文章理解(3問)

- 情報通信・個人情報保護(4問)

- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令(2問)

これらの分野で9問中7問以上正解できれば、一般知識で1問しか取れなくても足切りを突破できます。特に文章理解は知識がなくても解ける可能性が高いので、確実に得点できるようにしておきましょう。

私自身、行政書士試験を受験したときは、文章理解と情報通信の分野を徹底的に対策して、基礎知識の足切りを突破することができました。皆さんもぜひ参考にしてみてください!

時間配分と優先順位の設定

限られた学習時間を効率的に使うためには、時間配分と優先順位の設定が重要です。以下のような配分を参考にしてみてください。

- 文章理解:全体の30%(過去問演習中心)

- 情報通信・個人情報保護:全体の30%(基本概念の理解と過去問演習)

- 行政書士法等:全体の20%(条文の理解と過去問演習)

- 一般知識:全体の20%(頻出テーマの基本知識習得)

また、試験直前期には、得意分野をさらに強化することに重点を置きましょう。不得意分野に時間をかけるよりも、得意分野で確実に得点できるようにすることが大切です。

試験本番では、まず文章理解と得意分野の問題を解き、残りの時間で他の問題に取り組むという戦略も効果的です。

足切り対策は、行政書士試験合格への第一歩です。基礎知識の足切りを突破できれば、法令科目での得点次第で合格が見えてきます。

おすすめの参考書と学習教材

行政書士試験の一般知識(基礎知識)対策には、適切な参考書や学習教材を選ぶことも重要です。ここでは、おすすめの教材をいくつか紹介します。

基礎知識対策のテキストと問題集

基礎知識対策のテキストと問題集

基礎知識全般の対策には、以下のような教材がおすすめです。

- 「行政書士 基礎知識対策テキスト」(各資格学校から出版)

- 「行政書士試験 一般知識の要点整理」(各出版社から出版)

- 「行政書士試験 過去問題集 基礎知識編」(各出版社から出版)

特に2024年度以降の試験対応の最新版を選ぶことが重要です。法改正に対応した内容になっているか確認しましょう。

また、過去問題集は数年分をカバーしているものを選ぶと、出題傾向を幅広く把握できます。行政書士試験研究センターのウェブサイトでも過去問題を確認することができます。

オンライン講座と模擬試験

独学が難しいと感じる方や、より効率的に学習したい方には、オンライン講座や通信講座もおすすめです。

- アガルートアカデミーの行政書士講座

- LECの行政書士講座

- 伊藤塾の行政書士講座

- 辰已法律研究所のWEBスクール

これらの講座では、基礎知識対策のカリキュラムが充実しており、効率的に学習することができます。特にアガルートアカデミーでは、行政書士試験対策として「最短合格」をコンセプトにしたカリキュラムが用意されています。

また、模擬試験を受けることも重要です。本番と同じ形式で問題を解くことで、時間配分や解答テクニックを身につけることができます。各資格学校が提供する模擬試験を活用しましょう。

教材選びに迷ったら、まずは各資格学校の無料資料請求や無料体験講座を利用してみることをおすすめします。自分に合った学習スタイルを見つけることが、効率的な学習につながります。

2025年試験に向けた最新情報と対策ポイント

2025年の行政書士試験に向けて、最新の情報と対策ポイントをまとめました。試験制度の変更や出題傾向の変化に対応するためには、最新情報をチェックすることが重要です。

2024年試験の傾向分析と2025年への展望

2024年試験の傾向分析と2025年への展望

2024年(令和6年度)の試験では、基礎知識の出題内容が大きく変わりました。一般知識(旧:政治・経済・社会)からの出題数が減り、行政書士法等の新科目が追加されました。

2024年の出題傾向を分析すると、以下のような特徴がありました。

- 一般知識では、日本の政治制度や国際関係に関する問題が多く出題された

- 行政書士法等では、行政書士の業務範囲や義務に関する問題が中心だった

- 情報通信・個人情報保護では、最新のデジタル技術や法改正に関する問題が増えた

- 文章理解では、例年通り論理的思考力を問う問題が出題された

2025年の試験でも、この傾向は基本的に継続すると予想されます。特に、デジタル化の推進や個人情報保護の強化など、社会の変化に対応した問題が増える可能性があります。

直前期の効果的な学習方法

試験直前期(1〜2ヶ月前)には、以下のような学習方法が効果的です。

- 過去問の反復演習(特に直近3年分)

- 弱点分野の集中的な復習

- 模擬試験で実践力を養う

- 時事問題の最新情報をチェック

特に、過去問演習は非常に重要です。実際の出題形式に慣れるとともに、自分の弱点を把握することができます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析し、関連知識を補強しましょう。

また、時事問題対策として、試験直前期には主要なニュースサイトや新聞をチェックする習慣をつけておくことをおすすめします。特に、行政や法律に関連するニュースには注目しましょう。

最後に、試験本番での時間配分も意識して練習しておくことが大切です。基礎知識14問に対して、どのくらいの時間をかけるのか、あらかじめ計画を立てておきましょう。

まとめ:行政書士試験の一般知識対策で合格を勝ち取ろう

この記事では、2025年最新の行政書士試験における一般知識(基礎知識)の対策方法を詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

- 2024年度から「一般知識等」が「基礎知識」に変更され、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」という新科目が追加された

- 基礎知識は14問中6問以上正解しないと足切りになるため、確実に得点できる分野を作ることが重要

- 文章理解、情報通信・個人情報保護、行政書士法等の分野は比較的対策がしやすいので、集中的に学習するのがおすすめ

- 一般知識(旧:政治・経済・社会)は「浅く広く」学び、頻出テーマを押さえておく

- 最新の参考書や過去問題集、オンライン講座などを活用して効率的に学習する

- 試験直前期には過去問の反復演習と弱点分野の復習に重点を置く

行政書士試験の合格には、法令科目の対策も重要ですが、基礎知識の足切りを突破することが第一関門です。この記事で紹介した対策方法を参考に、効率的な学習計画を立てて実践してください。

最後に、行政書士試験の学習に不安を感じている方には、アガルートアカデミーのような専門の通信講座を利用することもおすすめです。アガルートアカデミーでは、「最短合格」をコンセプトにした効率的なカリキュラムが用意されており、初学者から学習経験者まで、さまざまなレベルに対応した講座が提供されています。

2025年の行政書士試験合格を目指して、今日から効果的な学習を始めましょう!

「浅く広く」が鉄則!出題頻度の高いテーマを押さえる

「浅く広く」が鉄則!出題頻度の高いテーマを押さえる 主な出題範囲と重要ポイント

主な出題範囲と重要ポイント IT基礎知識の効率的な学習法

IT基礎知識の効率的な学習法 文章理解の基本的な解き方

文章理解の基本的な解き方 得意分野を作って確実に得点する

得意分野を作って確実に得点する 基礎知識対策のテキストと問題集

基礎知識対策のテキストと問題集 2024年試験の傾向分析と2025年への展望

2024年試験の傾向分析と2025年への展望