「基礎知識って何が出るの?2024年から変わったって本当?」

「足切りがあるって聞いたけど、どのくらい取ればいいの?」

「忙しくて勉強時間が取れないけど、それでも対策できるの?」

このような悩みを解決する記事です。

この記事を読むことで、「基礎知識」14問中13問正解を目指すための効率的な勉強法がわかります。実際に私もこの方法で13問正解を達成し、合格の大きな後押しとなりました。

文章理解や情報通信分野の攻略法、1日30分でできる学習スケジュール、過去問の活用術など、誰でも実践できる内容を具体的に解説します。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

行政書士試験「基礎知識」とは?2024年からの変更点を徹底解説

行政書士試験を受験しようと考えている方、「基礎知識」という科目名を聞いたことがありますか?

実は2024年度(令和6年度)から、これまで「一般知識等」と呼ばれていた科目が「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」に変更されました。名称だけでなく内容も変わっているんです。

この変更に戸惑っている受験生も多いのではないでしょうか。でも大丈夫。この記事では、基礎知識科目の対策法と、14問中なんと13問正解を目指す効率的な勉強法をご紹介します。

「基礎知識で足切りにあったらどうしよう…」

「基礎知識で足切りにあったらどうしよう…」

多くの受験生がこんな不安を抱えています。基礎知識は14問中6問以上正解しないと、他の科目の点数がどれだけ良くても不合格になってしまう「足切り」の対象なんです。だからこそ、効率的な対策が必要なんですね。

私も行政書士試験を受験した経験から言えるのは、基礎知識は「確実に点を取れる科目」に変えられるということ。特に文章理解や情報通信・個人情報保護は、正しい勉強法さえ知っていれば高得点が狙えます。

基礎知識の4分野と配点を理解しよう

まずは基礎知識の全体像を把握しましょう。2024年度から基礎知識は4つの分野に分かれています。

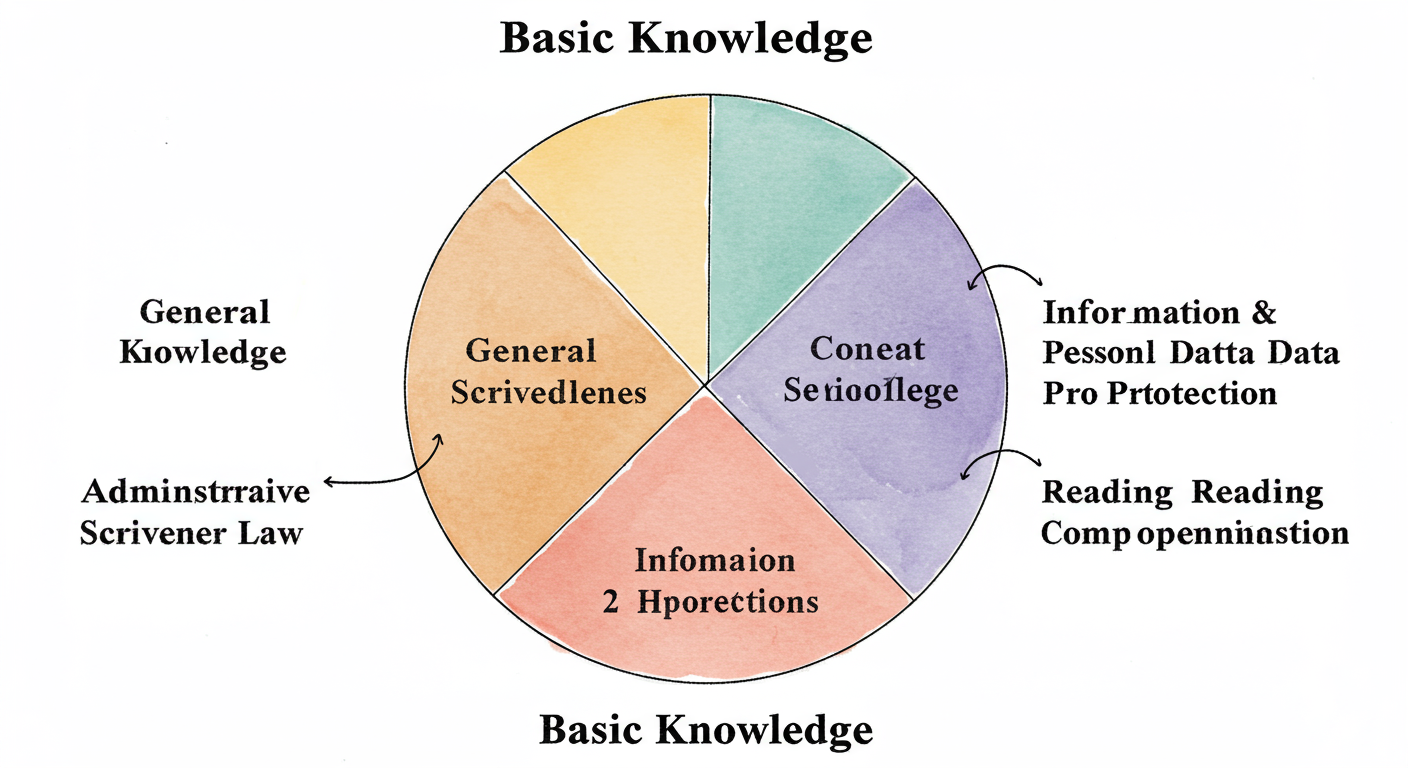

基礎知識の4分野はこちら:

- 一般知識:5問

- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令:2問

- 情報通信・個人情報保護:4問

- 文章理解:3問

合計14問で、足切りラインは6問です。つまり、43%以上の正答率が必要なんですね。

「14問中13問正解」という高得点を目指すなら、各分野の特性を理解して、それぞれに合った勉強法を実践することが大切です。

「14問中13問正解」という高得点を目指すなら、各分野の特性を理解して、それぞれに合った勉強法を実践することが大切です。

では、各分野の特徴と対策法を詳しく見ていきましょう。あなたの弱点分野を集中的に強化することで、効率よく得点アップを図れますよ。

特に、文章理解の3問と情報通信・個人情報保護の4問は、正しい対策をすれば確実に得点できる分野です。この7問をまず確保し、そこから一般知識と諸法令で6問以上取れれば、13問正解も夢ではありません。

文章理解で確実に3問満点を取る方法

基礎知識の中で最も確実に点数を取れるのが「文章理解」です。この3問を確実に得点源にしましょう。

文章理解は、現代文の問題で、脱文挿入や空語補充、並び替えといった問題が中心です。1つの文章に対して1問の出題形式なので、比較的取り組みやすい分野です。

私が実践して効果的だった文章理解の勉強法をご紹介します。

私が実践して効果的だった文章理解の勉強法をご紹介します。

- 毎日15分、新聞や雑誌の社説を音読する

- 文の接続や論理展開に注目して読む習慣をつける

- 過去問を解きながら、問題パターンに慣れる

- 間違えた問題は必ず解説を読み、なぜ間違えたのかを理解する

文章理解で特に大切なのは、「問題パターンを知ること」と「解く手順を身につけること」です。

例えば、脱文挿入問題では、接続語や指示語に注目すると正解が見えてきます。「しかし」「そのため」などの接続語がある場合、前後の文脈との整合性を確認しましょう。

空語補充問題では、前後の文脈から適切な言葉を選ぶ必要があります。文章全体の論調や筆者の主張を把握することがポイントです。

どうですか?文章理解は技術と慣れの問題なんです。毎日少しずつ取り組めば、3問満点も十分可能ですよ。

情報通信・個人情報保護で4問中3問以上取るコツ

情報通信・個人情報保護は、基礎知識の中でも比較的対策しやすい分野です。4問中3問以上正解を目指しましょう。

この分野では、個人情報保護法、マイナンバー法、公文書管理法などが出題されます。法律の基本的な知識と最新の改正内容を押さえることが重要です。

私が実践して効果的だった情報通信・個人情報保護の勉強法は次のとおりです:

私が実践して効果的だった情報通信・個人情報保護の勉強法は次のとおりです:

- 個人情報保護法の基本原則と定義を完璧に覚える

- マイナンバー法の仕組みと利用範囲を理解する

- 公文書管理法の基本的な考え方を押さえる

- 情報セキュリティの基本用語を整理する

- 過去問を繰り返し解き、出題パターンを把握する

この分野で特に重要なのは、「法律の定義部分」と「数値データ」です。例えば、個人情報保護法における「個人情報」「要配慮個人情報」「個人データ」の定義の違いは必ず押さえておきましょう。

また、保存期間や罰則規定などの数値データも重要です。これらは単純暗記になりますが、確実に得点源になります。

実は私、情報系の仕事をしていたわけではないのに、この分野では毎回高得点を取れていました。理由は単純で、範囲が限られているから効率的に対策できるんです。

一度きちんと整理して覚えれば、確実に得点できる分野なので、ぜひ力を入れてみてください!

一般知識5問中4問正解を目指す効率的学習法

一般知識は、これまでの「政治・経済・社会」が名称変更されたものです。5問出題され、時事問題も含まれるため、対策が難しいと感じる方も多いでしょう。

でも、効率的な学習法を知れば、5問中4問正解も十分可能です。

一般知識の効率的な学習法は次のとおりです:

一般知識の効率的な学習法は次のとおりです:

- 過去3年分の出題傾向を分析し、頻出テーマを把握する

- 毎日15分、新聞やニュースサイトをチェックする習慣をつける

- 政治制度、経済の基本的な仕組み、社会保障制度の基礎知識を固める

- 時事問題は「キーワード」と「概要」だけを押さえる

- 直前期には、最新の話題や法改正情報を重点的に確認する

一般知識で特に重要なのは、「基本を固めること」と「最新情報をキャッチすること」のバランスです。

例えば、日本の政治制度や経済の仕組みといった基本的な知識は、毎年形を変えて出題されます。これらはしっかり理解しておくことで、応用問題にも対応できるようになります。

時事問題については、すべてを網羅することは不可能です。そこで、主要な出来事のキーワードと概要だけを押さえる方法が効率的です。

時事問題は「広く浅く」が鉄則。深追いせず、基本情報の把握に徹することが高得点への近道です。

私の経験では、試験の2〜3ヶ月前から新聞の一面とニュースサイトを毎日15分チェックする習慣をつけたことで、時事問題への対応力が格段に上がりました。

一般知識は範囲が広いですが、出題傾向には一定のパターンがあります。過去問を分析して、頻出テーマを重点的に学習することで、効率よく得点アップを図りましょう。

行政書士法等諸法令2問を確実に得点源にする方法

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」は、2024年度から新たに加わった分野です。2問出題されますが、この2問を確実に得点源にすることが、13問正解への鍵となります。

この分野では、行政書士法を中心に、行政書士の業務に関連する法令が出題されます。

行政書士法等諸法令の効果的な学習法は次のとおりです:

行政書士法等諸法令の効果的な学習法は次のとおりです:

- 行政書士法の条文を徹底的に理解する

- 行政書士の業務範囲と制限を明確に把握する

- 行政書士会の組織と役割について理解する

- 懲戒処分の種類と要件を覚える

- 過去問から出題パターンを分析する

この分野で特に重要なのは、「行政書士法の条文理解」です。

行政書士法は全69条と比較的コンパクトな法律ですが、行政書士の資格要件、業務範囲、義務、行政書士会の組織、懲戒処分など、重要な内容が含まれています。これらを体系的に理解することが大切です。

私が実践して効果的だったのは、行政書士法の条文を「自分の言葉で説明できるようにする」ことです。単に暗記するのではなく、なぜそのような規定があるのかを考えながら学習すると、理解が深まります。

また、行政書士の業務に関連する諸法令については、過去の出題傾向を分析して、重点的に学習することが効率的です。

あなたは行政書士を目指しているのですから、この分野は特に力を入れて学習してくださいね。将来の業務にも直結する内容ですよ。

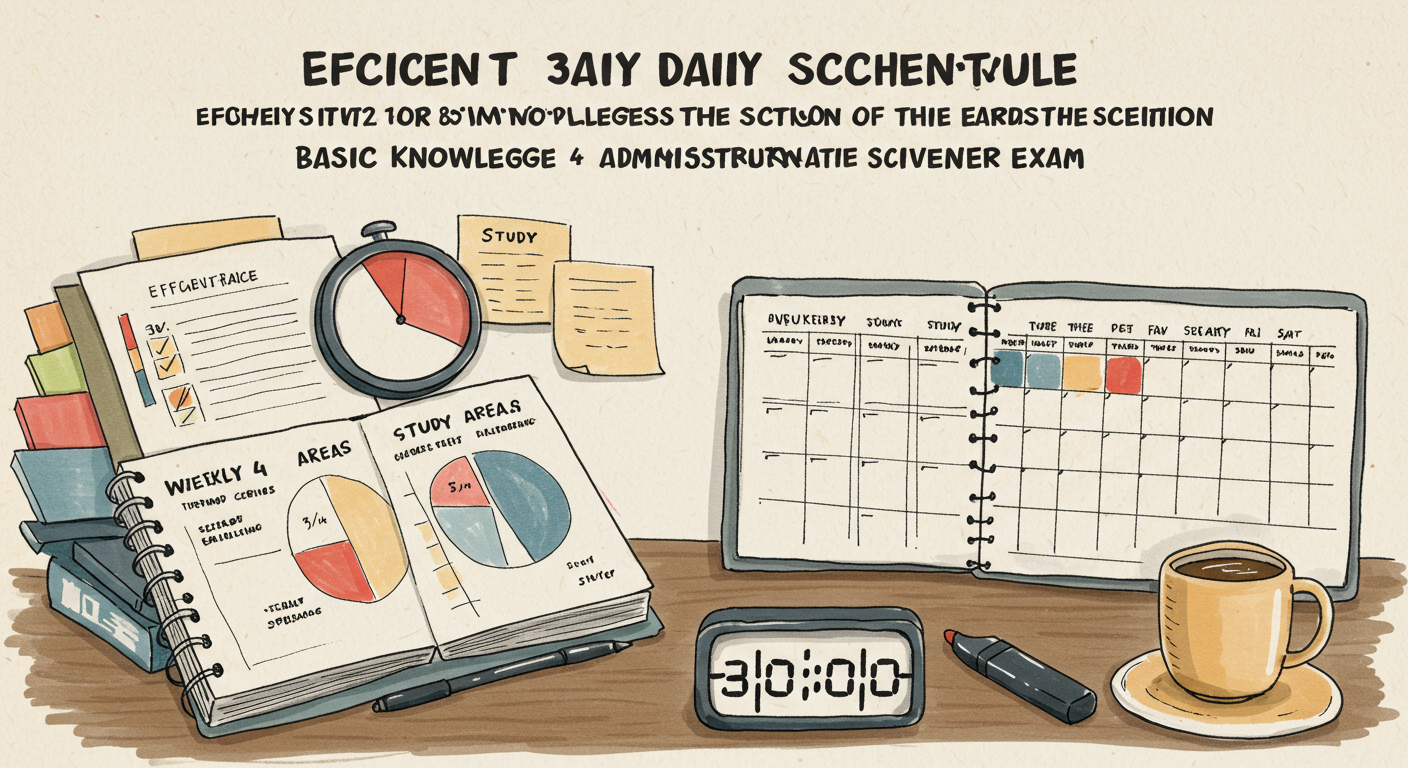

基礎知識13問正解を実現する1日30分の勉強スケジュール

「毎日忙しくて、勉強時間が取れない…」

多くの社会人受験生がこんな悩みを抱えていますよね。でも大丈夫。1日30分の効率的な勉強で、基礎知識13問正解も十分可能です。

私自身、フルタイムで働きながら行政書士試験に合格しました。その経験から編み出した、効率的な勉強スケジュールをご紹介します。

基礎知識13問正解を目指す1日30分の勉強スケジュールはこちら:

基礎知識13問正解を目指す1日30分の勉強スケジュールはこちら:

- 月曜日:文章理解 15分 + 一般知識 15分

- 火曜日:情報通信・個人情報保護 20分 + 新聞チェック 10分

- 水曜日:行政書士法等諸法令 20分 + 文章理解 10分

- 木曜日:一般知識 15分 + 情報通信・個人情報保護 15分

- 金曜日:行政書士法等諸法令 15分 + 新聞チェック 15分

- 土曜日:弱点分野の集中学習 30分

- 日曜日:週間復習 + 過去問演習 30分

このスケジュールのポイントは、「分散学習」と「反復学習」を組み合わせていることです。一度に長時間勉強するよりも、短時間でも毎日継続することで、記憶の定着率が高まります。

また、土曜日に弱点分野を集中的に学習し、日曜日に週間の復習と過去問演習を行うことで、知識の定着を図ります。

実は私、この方法で基礎知識14問中13問正解を達成したんです。最初は「たった30分で効果があるの?」と半信半疑でしたが、継続することで確実に力がついていきました。

あなたも今日から始めてみませんか?小さな一歩の積み重ねが、大きな成果につながりますよ。

過去問活用術:基礎知識の得点アップに直結する解き方

基礎知識で高得点を取るためには、過去問の活用が欠かせません。しかし、ただ解くだけでは効果は限定的です。

過去問を最大限に活用するコツをご紹介します。

過去問を効果的に活用する方法は次のとおりです:

過去問を効果的に活用する方法は次のとおりです:

- 過去3〜5年分の問題を繰り返し解く

- 間違えた問題は必ずノートにまとめる

- 正解した問題でも、なぜ他の選択肢が不正解なのかを理解する

- 出題傾向や頻出テーマを分析し、重点的に学習する

- 時間を計って解くことで、本番の時間配分感覚を養う

過去問活用で特に効果的なのは「間違えノート」の作成です。

間違えた問題とその解説をノートにまとめ、定期的に見直すことで、同じ間違いを繰り返さないようにします。このノートは試験直前の総復習にも役立ちます。

また、過去問を解く際は、単に答えを覚えるのではなく、「なぜその答えが正解なのか」「どのような思考プロセスで解くのか」を意識することが重要です。

私が実践して効果的だったのは、過去問を「3周する」方法です。

- 1周目:時間を気にせず、じっくり解いて理解する

- 2周目:時間を計って解き、時間配分感覚を養う

- 3周目:試験直前に総復習として解く

この方法で、過去問の内容が自然と身につき、本番でも落ち着いて解答できるようになりました。

過去問は単なる問題集ではなく、合格への最短ルートを示す「道しるべ」です。ぜひ効果的に活用してくださいね。

試験直前1週間で基礎知識の得点を最大化する方法

試験直前の1週間は、基礎知識の得点を最大化するための重要な期間です。この時期に何をすべきか、具体的な方法をご紹介します。

試験直前に新しいことを詰め込むのではなく、これまでの学習内容を効率よく復習することがポイントです。

試験直前1週間の効果的な学習計画はこちら:

試験直前1週間の効果的な学習計画はこちら:

- 7日前:間違えノートの総復習

- 6日前:文章理解の解法確認と演習

- 5日前:情報通信・個人情報保護の重要ポイント確認

- 4日前:行政書士法等諸法令の総復習

- 3日前:一般知識の頻出テーマ確認と最新時事チェック

- 2日前:模擬試験形式で総復習

- 前日:重要ポイントの最終確認と心身のリラックス

試験直前期で特に重要なのは「効率的な復習」と「自信の構築」です。

この時期に新しい範囲に手を出すと、かえって混乱を招きます。これまでの学習内容を確実に定着させることに集中しましょう。

また、直前期は精神面のケアも重要です。適度な休息を取り、睡眠時間を確保することで、本番での実力発揮につながります。

私が試験直前に実践して効果的だったのは、「重要ポイントを声に出して説明する」方法です。自分の言葉で説明できるということは、その内容を真に理解している証拠です。

さらに、試験当日のシミュレーションをしておくことも大切です。会場への行き方、所要時間、持ち物などを事前に確認し、当日の不安要素を減らしましょう。

試験直前は不安になりがちですが、これまでの努力を信じて、自信を持って臨んでください。あなたならきっと基礎知識で高得点が取れますよ!

まとめ:行政書士試験「基礎知識」高得点への道筋

行政書士試験の「基礎知識」14問中13問正解を目指す勉強法をご紹介してきました。最後に、重要ポイントをまとめておきましょう。

基礎知識の4分野それぞれに効果的な対策があります:

- 文章理解(3問):問題パターンを把握し、解法を身につける

- 情報通信・個人情報保護(4問):法律の定義と数値データを確実に覚える

- 一般知識(5問):基本知識を固め、時事問題は広く浅く押さえる

- 行政書士法等諸法令(2問):行政書士法の条文を体系的に理解する

そして、効率的な学習のために:

- 1日30分でも継続することが大切

- 過去問は単に解くだけでなく、理解を深めるツールとして活用する

- 試験直前は新しいことに手を出さず、復習に集中する

- 自分の弱点分野を把握し、重点的に対策する

行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、効率的な勉強法を実践すれば、基礎知識で高得点を取ることは十分可能です。

私自身、この方法で基礎知識14問中13問正解を達成し、合格への大きな一歩となりました。あなたもぜひ実践してみてください。

最後に、行政書士試験の勉強は、単なる試験対策ではなく、将来の業務にも直結する大切な学びの時間です。焦らず、着実に、そして楽しみながら取り組んでくださいね。

あなたの行政書士試験合格を心より応援しています!

行政書士試験対策をさらに効率的に進めたい方は、アガルートアカデミーの行政書士講座もぜひ検討してみてください。効率的なカリキュラムと実績ある講師陣があなたの合格をサポートします。