「行政書士試験、180点取れば合格って言うけど、本当にそれだけで大丈夫?」

そんな不安を感じていませんか?実は、多くの受験生が択一・多肢選択で140〜160点に集中し、記述式の得点が合否を左右しています。

この記事では、実際の得点分布や合格ラインの実態をわかりやすく解説。記述式の重要性、合格者の得点パターン、効果的な勉強法まで、合格に近づくためのヒントをまとめています。

今どのくらいの点数が必要か、どこを伸ばすべきかを知って、不安を安心に変えていきましょう。

あなたの努力が、しっかり結果につながることを願っています。

プロ講師が徹底指導するオンライン講座と、独自開発のテキストで

無駄なく学習を最適化。

今すぐ無料体験を受けて、学習効果を実感しよう!

- 全国平均の3~5倍※ 合格実績が裏付ける学習品質

- 合格最短化を追求したオリジナルテキスト

- 疑問は無制限!チャット&質問対応で即解消

合格への最短ルートを、あなたに。

↓最短その日に無料体験スタート ↓

※ボタンをクリックするとアガルートアカデミー公式サイトへ移動します

行政書士試験の得点分布とは?合格ラインの基本知識

行政書士試験を受験しようと考えている方、または既に挑戦して結果を待っている方にとって、「一体どのくらいの点数を取れば合格できるのか」という疑問は切実ですよね。

行政書士試験は300点満点中180点以上で合格という絶対評価の試験です。一見シンプルな合格基準に思えますが、実際の得点分布を見ると、多くの受験生が一定の点数帯に集中する傾向があります。

特に記述式の採点が合否を大きく左右するため、得点分布の実態を知ることは合格戦略を立てる上で非常に重要なポイントになります。

行政書士試験の配点と試験形式

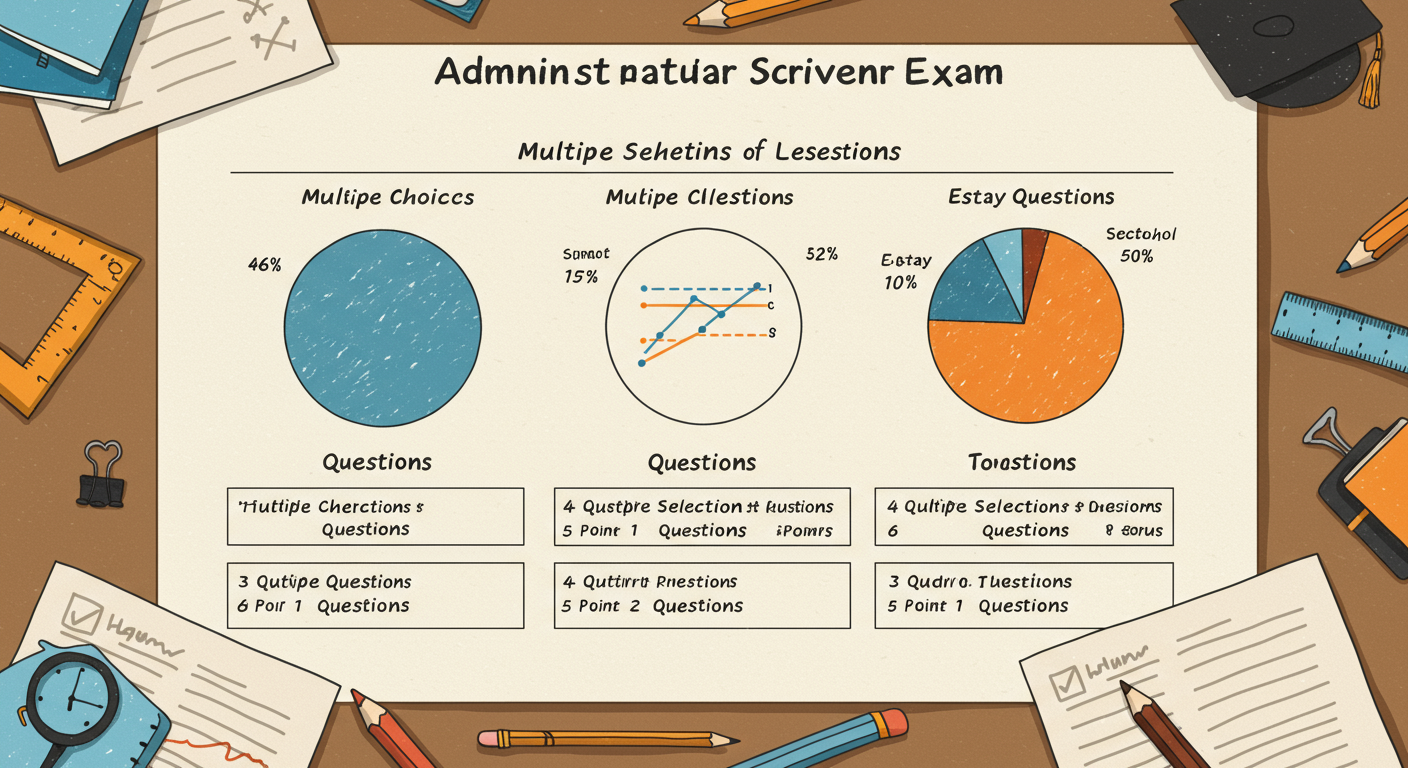

まずは行政書士試験の基本的な構成と配点を確認しておきましょう。試験は大きく分けて「択一式」「多肢選択式」「記述式」の3つの形式で出題されます。

行政書士試験の配点は以下のようになっています:

- 択一式問題:46問×5点=230点

- 多肢選択式問題:4問×5点=20点

- 記述式問題:3問×各配点(合計50点)

- 合計:300点満点

合格ラインは180点以上。つまり60%以上の得点率で合格となります。ただし、記述式の採点基準は非常に厳格で、配点に対して満点を取ることは極めて難しいと言われています。

この配点を見ると、択一式問題の比重が非常に大きいことがわかります。しかし、実際の合否を分けるのは記述式問題の得点差であることが多いんです。

この配点を見ると、択一式問題の比重が非常に大きいことがわかります。しかし、実際の合否を分けるのは記述式問題の得点差であることが多いんです。

択一式と多肢選択式の特徴

択一式問題は、5つの選択肢から正解を1つ選ぶ形式です。幅広い法律分野から出題され、基礎的な知識から応用力まで問われます。

多肢選択式問題は、複数の選択肢から正解をすべて選ぶ形式。部分点はなく、完全に正解した場合のみ得点となります。

これらのマークシート方式の問題では、多くの受験生が140〜160点程度に集中する傾向があります。つまり、記述式抜きで180点を超えることは非常に難しいのが現実なんです。

記述式問題の重要性

記述式問題は、法律の条文や行政手続きに関する知識を自分の言葉で説明する問題です。字数制限があり、的確な表現力が求められます。

記述式の配点は50点と全体の約17%ですが、実際には合否を分ける決定的な要素になっています。多くの受験生が記述式で20〜40点程度に分布するため、ここでの得点差が合格を左右するんですね。

実際の得点分布から見る合格ライン

行政書士試験の得点分布について、実際のデータを見てみましょう。残念ながら公式に詳細な得点分布は公表されていませんが、予備校のデータや合格者の声から、おおよその傾向を把握することができます。

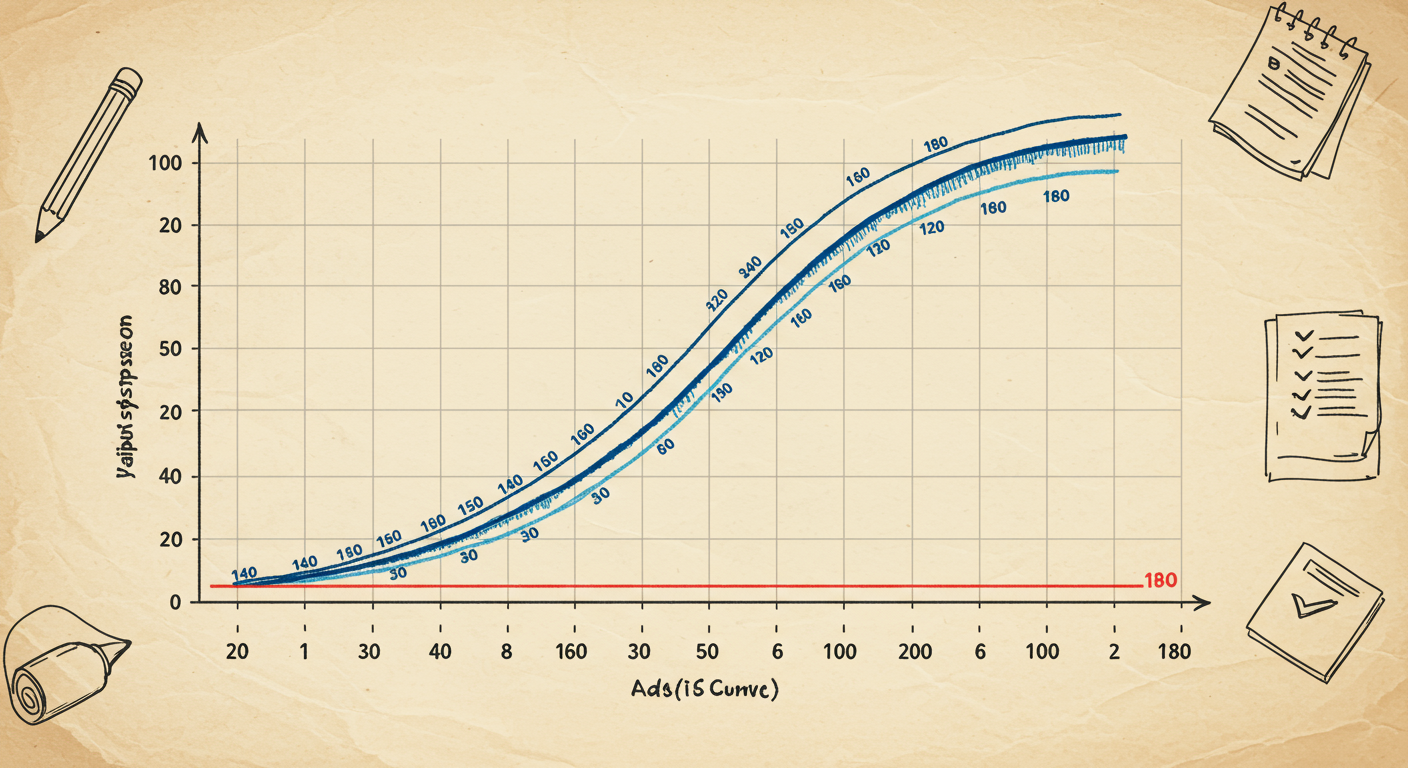

真剣に勉強した受験生(いわゆる「ガチ勢」)の多くは、記述式を除いた択一・多肢選択で140〜160点程度に集中する傾向があります。これは満点250点の56〜64%に相当します。

真剣に勉強した受験生(いわゆる「ガチ勢」)の多くは、記述式を除いた択一・多肢選択で140〜160点程度に集中する傾向があります。これは満点250点の56〜64%に相当します。

つまり、半年以上かけて一生懸命勉強してきた受験生でも、マークシート部分だけで合格点の180点に到達することは非常に難しいのが現実なんです。

記述式についても、多くの受験生が20〜40点程度(配点50点中の40〜80%)に分布します。

この結果、160点以上180点未満で不合格となる受験生が非常に多くなります。「あと一歩!」という悔しい思いをして、翌年も挑戦する受験生が多く生まれる要因になっているんですね。

年度による難易度の変動

行政書士試験は年度によって難易度が変動します。特に記述式の採点基準は、その年の択一・多肢選択の難易度によって調整されているという見方もあります。

記述抜きの点数が高めの年(解きやすい問題が多かった年)は記述式の採点が厳しくなり、記述抜きの点数が低い年(難しい問題が多かった年)は記述式の採点が甘めになる傾向があるようです。

これは、行政書士試験が絶対評価でありながらも、最終的な合格率を10%前後に調整しているためと考えられています。

記述式抜きで180点を目指す戦略

記述式の採点は予測が難しく、採点基準も厳格です。そのため、「記述式抜きで180点を取る」という戦略を立てる受験生も少なくありません。

しかし、これは非常に高いハードルです。実際に記述式抜きで180点を取って合格する受験生は、全体のほんの一握りと言われています。

行政書士の合格者の方の体験談によると、3回目の受験で合格した際も「記述抜きで180点には到達しなかったが、それを目指して勉強したことが勝因のひとつだった」と振り返っています。

行政書士の合格者の方の体験談によると、3回目の受験で合格した際も「記述抜きで180点には到達しなかったが、それを目指して勉強したことが勝因のひとつだった」と振り返っています。

つまり、記述式抜きで180点を目指すという高い目標設定が、結果的に択一・多肢選択での高得点につながり、記述式の点数と合わせて合格ラインを超えられたというわけです。

実践的な得点アップ戦略

では、具体的にどのような戦略で得点アップを目指せばよいのでしょうか?

- 基本知識の徹底習得:択一式の基礎点を確実に取るため、頻出分野の基本知識を完璧にする

- 過去問の繰り返し演習:出題傾向と解答テクニックを身につける

- 時間配分の練習:本番で焦らないよう、時間内に解き切る練習を重ねる

- 記述式の対策:字数制限内で的確に表現する練習を積む

特に短答式(択一・多肢選択)については、模試を受けることが非常に重要です。試験時間が限られているため、「考えたら負け」という感覚を身につけ、短時間で解くテクニックも必要になります。

合格者の得点分布パターン

実際に合格した方々の得点パターンはどのようになっているのでしょうか?

合格者の声を分析すると、大きく分けて3つのパターンが見えてきます:

- バランス型:択一・多肢選択で160点前後、記述式で30点前後

- 択一得意型:択一・多肢選択で180点以上、記述式が低くても合格

- 記述得意型:択一・多肢選択は平均的だが、記述式で高得点を取って合格

どのパターンであっても、合格者は自分の強みを活かした戦略を立てています。自分の得意分野を伸ばしつつ、苦手分野を補う勉強法が効果的なんですね。

どのパターンであっても、合格者は自分の強みを活かした戦略を立てています。自分の得意分野を伸ばしつつ、苦手分野を補う勉強法が効果的なんですね。

合格者の体験談から学ぶ

ある合格者は「記述抜きで180点には到達しなかったが、それを目指して勉強した」と振り返っています。高い目標設定が結果的に合格につながったというわけです。

また別の合格者は「択一式で安定して7割以上正解できるようになってから記述対策に注力した」と語っています。基礎固めを確実に行った上で応用に進む戦略が功を奏したようです。

合格者に共通するのは、自分の現在の実力を客観的に把握し、効率的な学習計画を立てていることです。模試や過去問での自己採点結果を分析し、弱点を重点的に強化する戦略が合格への近道と言えるでしょう。

年度別の合格点と難易度の変化

行政書士試験の難易度は年度によって変動します。過去の試験を分析すると、出題傾向や難易度にはある程度のサイクルがあることがわかります。

例えば、ある年に難しい試験だった場合、翌年は比較的解きやすい問題が出題される傾向があります。これは受験者数や合格率の調整を図っているためと考えられています。

行政書士試験の合格率は例年10%前後で推移しています。これは、記述式の採点によって調整されているという見方もあります。

行政書士試験の合格率は例年10%前後で推移しています。これは、記述式の採点によって調整されているという見方もあります。

つまり、択一・多肢選択が全体的に易しかった年は記述式の採点が厳しくなり、難しかった年は記述式の採点が甘くなる傾向があるというわけです。

最近の出題傾向と対策

最近の行政書士試験では、基本的な知識を問う問題だけでなく、応用力や思考力を試す問題が増えています。特に、複数の法律分野にまたがる総合的な問題や、判例の理解を問う問題が目立つようになりました。

また、記述式問題では、単なる暗記では対応できない、法的思考力を問う出題が増加しています。条文の趣旨や法律の解釈を理解し、自分の言葉で説明する力が求められるようになっています。

こうした傾向を踏まえると、単なる暗記学習ではなく、法律の体系的理解や事例問題への対応力を養うことが重要です。過去問の解説をしっかり読み込み、なぜその解答になるのかの理由を理解することが、得点アップにつながります。

合格に必要な実力と学習戦略

行政書士試験に合格するためには、どの程度の実力が必要なのでしょうか?

合格者の声を総合すると、「過去問で7割以上正解できる実力」が一つの目安になるようです。これは、本番の緊張や不慣れな問題に対応するための余裕を持った数字です。

ただし、単に過去問を解けるだけでは不十分です。出題形式や難易度は年度によって変動するため、応用力を身につけることが重要です。

ただし、単に過去問を解けるだけでは不十分です。出題形式や難易度は年度によって変動するため、応用力を身につけることが重要です。

効果的な学習計画の立て方

効果的な学習計画を立てるためのポイントをいくつか紹介します:

- 学習期間の確保:最低でも6ヶ月、できれば1年程度の学習期間を確保する

- 基礎固めを優先:まずは基本書で全体像を把握し、基礎知識を固める

- 過去問演習の重視:過去問を繰り返し解き、出題傾向と解答テクニックを身につける

- 弱点分野の強化:模試や過去問の結果を分析し、弱点分野を重点的に強化する

- 記述式対策の時間確保:記述式は別枠で時間を確保し、表現力を磨く

特に重要なのは、「インプット」と「アウトプット」のバランスです。知識を詰め込むだけでなく、問題を解く練習を通じて知識を定着させることが合格への近道です。

モチベーション維持のコツ

長期間の学習を続けるためには、モチベーション維持も重要な課題です。

「なぜ行政書士になりたいのか」という目的意識を常に持ち続けることが大切です。資格取得後のビジョンを具体的に描き、それを原動力にすることで、モチベーションを維持できます。

また、学習の進捗を可視化することも効果的です。学習計画表を作成し、達成した項目にチェックを入れていくことで、着実に前進している実感が得られます。

さらに、同じ目標を持つ仲間との交流も励みになります。オンライン上の受験生コミュニティに参加したり、勉強会に参加したりすることで、孤独感を解消し、情報交換もできます。

行政書士資格取得後のキャリアパス

行政書士試験の合格は、新たなキャリアの出発点です。資格取得後、どのようなキャリアパスが考えられるのでしょうか?

ある行政書士の方は、「行政書士試験の合格を契機に大手企業に35年間勤めたサラリーマンだった私は、一大決心をして会社を辞め、セカンドキャリアを行政書士として独立開業して歩み始めています」と語っています。

行政書士の仕事は多岐にわたります。許認可申請、契約書作成、相続・遺言関連業務、外国人関連業務など、様々な分野で専門性を発揮できます。

行政書士の仕事は多岐にわたります。許認可申請、契約書作成、相続・遺言関連業務、外国人関連業務など、様々な分野で専門性を発揮できます。

例えば、遺言書の作成サポートひとつをとっても、「たった1通の遺言書であってもその人とその人の家族の人生に大きく関わる書面です。遺言書を書くお客様の思いを形にして、その気持ちが遺されるご家族にきちんと伝わるようにしたためるサポートをする必要があります」と、その重要性と奥深さが語られています。

資格取得の真の価値

行政書士試験に合格しても、それだけでは「何の専門家でもない」という指摘もあります。資格取得はあくまでスタート地点であり、その後の研鑽が真の専門家への道となります。

「試験に合格して、何十万円かのお金と事務所を用意して登録開業すれば、『行政書士』にはなれます。私はその道を選び、受験生時代以上の勉強と行動を重ねて専門家への道をもがき苦しみながら歩んでいます」という行政書士の言葉は、資格取得後の努力の重要性を物語っています。

行政書士試験を目指す理由は人それぞれですが、試験終了後に改めて「この資格が取れたらどうしたいのか、自分のキャリアにどう活かしていきたいのか」を考えることも大切です。

まとめ:行政書士試験合格への道筋

行政書士試験の得点分布と合格ラインについて詳しく見てきました。ここで重要なポイントをまとめておきましょう。

- 行政書士試験は300点満点中180点以上で合格

- 多くの受験生は記述式抜きで140〜160点程度に集中する傾向がある

- 記述式の得点(20〜40点程度)が合否を分ける決定的要素になることが多い

- 年度によって難易度は変動するが、合格率は約10%で調整される傾向がある

- 効果的な学習戦略としては、基礎固め→過去問演習→弱点強化→記述対策の流れが有効

- 資格取得はキャリアの出発点であり、その後の研鑽が真の専門家への道となる

行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、適切な戦略と継続的な努力によって合格を勝ち取ることは十分に可能です。

自分の現在の実力を客観的に評価し、弱点を重点的に強化する戦略を立てることが合格への近道です。また、単なる知識の暗記ではなく、法律の体系的理解や事例問題への対応力を養うことが重要です。

行政書士資格は、取得後のキャリアパスも多様です。資格取得の目的を明確にし、その先のビジョンを持つことで、学習へのモチベーションも高まるでしょう。

あなたも効果的な学習計画を立て、行政書士試験合格を目指してみませんか?専門的なサポートを受けることで、合格への道のりがより確かなものになります。

行政書士を目指す方におすすめなのが、難関資格試験の通信講座「アガルートアカデミー」です。インプットの網羅性、講座の多様性、アウトプット量を計算し尽くしたカリキュラムで、最短合格を目指すことができます。